胆石や胆嚢炎の症状とは?突然の痛みを見逃さないために

院長 柏木 宏幸所属学会・資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本内科学会 内科認定医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 一般社団法人日本病院総合診療医学会

認定病院総合診療医 - 難病指定医

- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了

- PEG・在宅医療研究会 修了証

胆石症や胆嚢炎は、胆嚢(たんのう)に関連する疾患であり、特に中高年に多くみられます。胆石が胆嚢や胆管に詰まることで炎症が起こり、強い痛みを引き起こすことがあります。症状が悪化すると、手術が必要になることもあり、放置してしまうと危険な状態になる可能性もあるため、早期の発見と適切な治療が重要です。本記事では、胆石や胆嚢炎の症状、原因、治療法、そして予防策について詳しく解説し、突然の痛みを見逃さないためのポイントをお伝えいたします。

胆石・胆嚢炎とは?

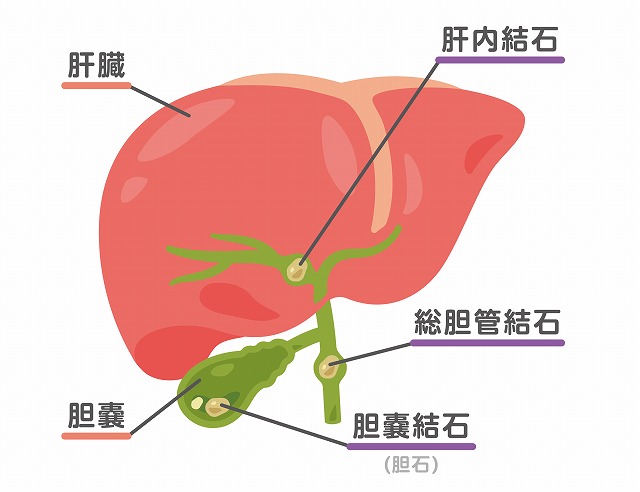

胆石とは、胆のう内に形成される固形の結石で、胆汁の成分が固まることで発生します。胆のうは肝臓の下に位置し、胆汁を一時的に貯蔵する役割を果たします。胆汁は、脂肪の消化を助ける消化液ですが、その成分バランスが崩れると結晶化し、胆石が形成されることがあります。

胆石とは、胆のう内に形成される固形の結石で、胆汁の成分が固まることで発生します。胆のうは肝臓の下に位置し、胆汁を一時的に貯蔵する役割を果たします。胆汁は、脂肪の消化を助ける消化液ですが、その成分バランスが崩れると結晶化し、胆石が形成されることがあります。

胆嚢炎は、この胆石が胆のうや胆管を塞ぐことで炎症が引き起こされる疾患です。炎症が進行すると、激しい痛みや発熱を伴うことが多く、適切な処置をしないと胆のうが破裂する危険性もあります。そのため、胆石と胆嚢炎は密接に関係しており、胆石がある人は胆嚢炎を発症するリスクが高いと言えます。

胆石の種類と成分

胆石にはいくつかの種類があり、その成分によって分類されます。代表的なのはコレステロール胆石、色素胆石、そして混合胆石の3種類です。

コレステロール胆石(結石)は、胆汁に含まれるコレステロールが過剰になることで形成されます。脂質の多い食事や肥満、女性ホルモンの影響を受けやすく、特に欧米型の食生活を送る人に多く見られます。色素胆石(結石)は、ビリルビンという胆汁の成分が結晶化したものです。肝疾患や溶血性貧血を持つ人に発生しやすく、東アジア圏ではこのタイプの胆石も少なくありません。最後に、混合胆石は、コレステロールと色素の両方の成分を含んだ胆石で、多くの胆石症患者に見られる一般的なタイプです。

胆石の主な症状

胆石が小さいうちはほとんど症状がありませんが、大きくなり胆管を塞ぐと激しい痛みが発生します。特に右上腹部に突然現れる強い痛みは、「胆石発作」とも呼ばれ、食後数時間後に起こることが多いです。この痛みは、時には背中や右肩にまで広がり、じっとしているのが辛くなるほど強烈なこともあります。

胆石が小さいうちはほとんど症状がありませんが、大きくなり胆管を塞ぐと激しい痛みが発生します。特に右上腹部に突然現れる強い痛みは、「胆石発作」とも呼ばれ、食後数時間後に起こることが多いです。この痛みは、時には背中や右肩にまで広がり、じっとしているのが辛くなるほど強烈なこともあります。

また、胆石によって胆汁の流れが妨げられると、吐き気や嘔吐を伴うことがあります。食欲が低下し、脂肪の多い食事を摂ると症状が悪化することも特徴です。さらに、胆石が胆管を完全に塞いでしまうと、胆汁の排出が妨げられ、黄疸(おうだん)が発生することがあります。黄疸は皮膚や白目が黄色くなる症状であり、胆石による胆管閉塞の重要なサインとなります。

胆嚢炎の主な症状

胆嚢炎になると、胆石の症状に加えて発熱や持続的な痛みが現れます。特に38℃以上の高熱が出ることが多く、悪寒を伴うこともあります。胆石発作の場合、一時的に痛みが治まることもありますが、胆嚢炎では痛みが持続し、次第に悪化していきます。

胆嚢炎になると、胆石の症状に加えて発熱や持続的な痛みが現れます。特に38℃以上の高熱が出ることが多く、悪寒を伴うこともあります。胆石発作の場合、一時的に痛みが治まることもありますが、胆嚢炎では痛みが持続し、次第に悪化していきます。

さらに、胆嚢炎が進行すると、胆のう内で膿が溜まる「化膿性胆嚢炎」や、胆のうの壁が壊死する「壊疽性胆嚢炎」に発展することもあります。これらは緊急手術が必要となるケースが多く、放置すると胆のうが破裂する危険性もあるため、症状が疑われる場合は早急に医療機関を受診することが重要です。

胆石症と胆嚢炎の違い

胆石症と胆嚢炎は関連していますが、それぞれ異なる病気です。胆石症は、胆石が存在する状態を指し、症状がない場合もあります。一方、胆嚢炎は胆のうの炎症を伴うため、発熱や持続的な痛みが特徴です。胆石症は必ずしも治療を必要としませんが、胆嚢炎は早急な処置が求められます。

胆石や胆嚢炎の原因

胆石の形成にはさまざまな要因が関与していますが、特に食生活が大きな影響を及ぼします。高脂肪食を頻繁に摂取すると、胆汁の成分バランスが崩れ、コレステロール胆石が形成されやすくなります。また、肥満や急激な体重減少も胆石のリスクを高める要因となります。

胆石の形成にはさまざまな要因が関与していますが、特に食生活が大きな影響を及ぼします。高脂肪食を頻繁に摂取すると、胆汁の成分バランスが崩れ、コレステロール胆石が形成されやすくなります。また、肥満や急激な体重減少も胆石のリスクを高める要因となります。

女性ホルモンも胆石形成に影響を与えることが分かっています。妊娠中や経口避妊薬を使用している女性は、胆汁のコレステロール濃度が上昇しやすく、胆石ができやすい傾向があります。さらに、遺伝的要因も関係しており、家族に胆石の既往歴がある場合は注意が必要です。

胆石のリスク要因

胆石ができるリスクにはいくつかの要因があります。一般的に「5F(ファイブエフ)」と呼ばれる指標があり、胆石ができやすい人の特徴として知られています。これは、「Female(女性)」「Forty(40歳以上)」「Fat(肥満)」「Fertile(妊娠経験がある)」「Fair(白人系に多い)」の5つを指します。

特に女性ホルモンの影響を受けるため、妊娠やホルモン補充療法を受けている女性はリスクが高まります。また、肥満の人は胆汁中のコレステロール濃度が高くなりやすく、胆石ができやすくなります。40歳を超えると胆汁の分泌が変化し、さらに胆石のリスクが上昇します。最近では、日本人の食生活の欧米化により、胆石症の発症率が増加傾向にあるため、注意が必要です。

胆嚢炎の診断方法

胆嚢炎が疑われる場合、まず医師は症状の問診と触診を行います。右上腹部を圧迫したときに痛みが強くなる「マーフィー徴候」(マーフィー徴候(Murphy sign)とは、胆嚢炎や胆石症などの胆嚢疾患の徴候で、右季肋部を圧迫した状態で患者に深呼吸を促した際に、痛みのために吸気が止まる所見)が見られる場合、胆嚢炎の可能性が高まります。これに加えて、血液検査では白血球の増加やCRP(炎症反応)の上昇が確認されることが多く、感染の有無を判断する指標となります。

画像診断としては、超音波(エコー)検査が最も一般的です。胆のうの腫れや胆石の有無を確認できるため、痛みがある場合にはこの検査が実施されることがほとんどです。さらに、CTスキャンやMRIを用いることで、より詳細な胆のうの状態を把握することができます。特に胆管に石が詰まっている疑いがある場合は、内視鏡を使った胆道造影(ERCP)が行われることもあります。

胆石の診断方法

胆石の診断方法も、胆嚢炎と同様に超音波検査が一般的ですが、胆管に詰まった胆石を詳しく調べる場合にはMRIが用いられます。胆管が閉塞している場合、胆汁の流れが止まり、黄疸や肝機能障害を引き起こすことがあるため、早期の診断が重要です。

また、ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)は、内視鏡を使って胆管の胆石を直接確認し、同時に除去することも可能です。これは、特に胆管内の胆石が原因で症状が悪化している場合に有効な診断・治療法となります。

胆石の治療法

胆石の治療法にはいくつかの選択肢があります。症状がない場合は経過観察のみで済むことが多いですが、痛みや胆管閉塞の症状が出ている場合は治療が必要になります。

薬物療法としては、ウルソデオキシコール酸という薬を用いて胆石を溶かす方法があります。ただし、この方法はすべての胆石に効果があるわけではなく、特にコレステロール胆石に限定されます。また、胆石を溶かすのに長期間かかるため、即効性はありません。

別の治療法として、体外衝撃波破砕術(ESWL)があり、これは超音波の衝撃波を用いて胆石を粉砕する方法です。これにより、小さくなった胆石は自然に体外へ排出されますが、胆石が再発する可能性もあります。

症状が重く、再発のリスクが高い場合は、胆のう自体を摘出する胆嚢摘出術(胆摘)が最も確実な治療法となります。

胆嚢摘出手術(胆摘)の詳細

胆嚢摘出術は、胆石の再発を防ぐための根本的な治療法です。腹腔鏡手術では、数か所の小さな切開口を作り、内視鏡を挿入して胆のうを摘出します。手術時間は1~2時間程度で、術後の回復も比較的早いのが特徴です。通常、数日で退院可能ですが、日常生活に完全に復帰するまでには1~2週間ほどかかります。

開腹手術が必要になるのは、炎症がひどく腹腔鏡手術が難しい場合や、合併症のリスクがある場合です。開腹手術では回復に時間がかかり、入院期間も長くなる傾向があります。

胆石・胆嚢炎の予防法

胆石や胆嚢炎を予防するには、まず食生活を改善することが大切です。バランスの取れた食事を心がけ、特に脂肪分の多い食事を控えることが重要です。また、適度な運動を取り入れることで、胆汁の流れを促進し、胆石の形成を防ぐ効果が期待できます。

胆石や胆嚢炎を予防するには、まず食生活を改善することが大切です。バランスの取れた食事を心がけ、特に脂肪分の多い食事を控えることが重要です。また、適度な運動を取り入れることで、胆汁の流れを促進し、胆石の形成を防ぐ効果が期待できます。

水分をしっかり摂取することも大切で、水を十分に飲むことで胆汁の流れをスムーズにし、胆石の形成を抑えることができます。また、急激なダイエットは胆石のリスクを高めるため、無理な減量は避けるべきです。

胆石や胆嚢炎が疑われるときの対応

胆石や胆嚢炎が疑われる症状が現れた場合、迅速かつ適切な対応が求められます。以下に、具体的な対応策を詳しく解説します。

症状の観察と記録

まず、以下の症状が見られるか注意深く観察してください。

- 右上腹部の激しい痛み:特に食後に発生し、数分から数時間続くことがあります。

- 発熱:38℃以上の高熱や悪寒を伴う場合は、感染の可能性があります。

- 黄疸:皮膚や眼球の白い部分が黄色くなる症状です。

- 吐き気や嘔吐:食欲不振や消化不良とともに現れることがあります。

これらの症状の出現時間、持続時間、頻度、痛みの強さなどを詳細に記録しておくと、医療機関での診断に役立ちます。

医療機関への受診

症状が持続する、または繰り返し発生する場合は、速やかに消化器内科や外科の専門医を受診してください。特に以下の状況では緊急性が高まります。

- 持続的な激しい腹痛:数時間経過しても痛みが和らがない場合。

- 高熱と悪寒:感染症の可能性があり、迅速な対応が必要です。

- 黄疸の出現:胆管の閉塞や肝機能障害のサインであり、早急な診断と治療が求められます。

診断の流れ

医療機関では、以下の検査が行われることが一般的です。

- 身体診察:腹部の触診や視診を行い、痛みの部位や程度を確認します。

- 血液検査:炎症の有無や肝機能、胆道系酵素の数値を評価します。

- 画像診断:腹部超音波検査(エコー)やCTスキャン、MRIなどを用いて、胆石の有無や胆嚢の状態を詳しく調べます。

特に、腹部超音波検査は胆石の検出に有用であり、非侵襲的で患者への負担が少ないため、初期診断として広く用いられています。

治療方針の決定

診断結果に基づき、以下の治療法が検討されます。

- 保存的治療:症状が軽度の場合、食事療法や薬物療法で経過を観察します。

- 内視鏡的治療:胆管結石が確認された場合、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を用いて結石を除去します。

- 外科的治療:胆嚢炎が重症化している場合や再発を繰り返す場合、腹腔鏡下胆嚢摘出術が検討されます。

治療法の選択は、患者の全身状態や合併症の有無、胆石の大きさや数などを総合的に判断して決定されます。

緊急時の対応

急性胆嚢炎や胆管炎は、放置すると生命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。以下の症状が現れた場合は、直ちに救急外来を受診してください。

- 激しい腹痛と高熱:感染が全身に広がるリスクがあります。

- 意識障害や血圧低下:敗血症の可能性があり、緊急治療が必要です。

予防と日常生活での注意点

胆石や胆嚢炎の予防には、以下の点が重要です。

- バランスの取れた食事:高脂肪食を控え、野菜や果物、食物繊維を多く摂取することで、胆汁の流れをスムーズに保ちます。

- 適度な運動:肥満は胆石のリスクを高めるため、適度な運動で体重を管理します。

- 定期的な健康診断:無症状の胆石も存在するため、定期的な検診で早期発見に努めましょう。

胆石や胆嚢炎が疑われる症状が現れた場合、自己判断で放置せず、速やかに医療機関を受診することが重要です。早期の診断と適切な治療により、合併症を予防し、健康な生活を維持することが可能です。日頃からの予防策を心がけ、異常を感じたら専門医に相談しましょう。

ご予約はこちらから

当院では、胆石含め消化器疾患、消化器症状でお困りの方にもしっかりと診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。