「スマホを見ながらの食事、やめるべき?」消化不良との関係を解説!

院長 柏木 宏幸所属学会・資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本内科学会 内科認定医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 一般社団法人日本病院総合診療医学会

認定病院総合診療医 - 難病指定医

- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了

- PEG・在宅医療研究会 修了証

現代社会では、スマートフォン(スマホ)は日常生活に欠かせない存在となりました。食事中にスマホでニュースを読んだり、SNSをチェックしたり、動画を見ながら食べる人も多いのではないでしょうか。しかし、「スマホを見ながらの食事」は、消化不良や胃腸の不調を引き起こす可能性があることをご存じですか?本記事では、スマホを見ながら食事をすることで起こる問題や、消化不良との関係、そして健康的な食事の仕方について詳しく解説します。

スマホを見ながら食事をする人はどれくらいいる?

スマホの普及に伴い、食事中にスマホを使用する人の割合は年々増加しています。ある調査によると、日本人の約60%が「食事中にスマホを使うことがある」と回答しており、特に20代から30代ではその割合が70%を超えるというデータがあります。また、テレビやパソコンを見ながら食事をする「ながら食べ」も一般的になっており、多くの人が食事に集中できていない状況です。

スマホの普及に伴い、食事中にスマホを使用する人の割合は年々増加しています。ある調査によると、日本人の約60%が「食事中にスマホを使うことがある」と回答しており、特に20代から30代ではその割合が70%を超えるというデータがあります。また、テレビやパソコンを見ながら食事をする「ながら食べ」も一般的になっており、多くの人が食事に集中できていない状況です。

スマホを見ながら食事をする理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- ○仕事や勉強の合間に情報収集をしたい

- ○SNSをチェックするのが習慣になっている

- ○動画や映画を見ながら食べるのが楽しい

- ○一人で食事をする時の暇つぶし

一見すると、スマホを見ながら食事をすることはそれほど悪いことではないように思えます。しかし、実はこれが消化不良や胃腸の不調を引き起こす大きな原因になるのです。

スマホを見ながらの食事が消化不良を引き起こす理由

スマホを見ながら食事をすると、なぜ消化不良が起こるのでしょうか?その理由を3つに分けて解説します。

①咀嚼(そしゃく)が不十分になり、消化が悪くなる

スマホに集中しながら食事をすると、食べ物をしっかり噛まずに飲み込んでしまうことが多くなります。消化の第一段階は「咀嚼」です。食べ物をしっかり噛むことで、唾液が分泌され、食べ物が細かく砕かれて胃や腸での消化吸収がスムーズに行われます。しかし、咀嚼回数が減ると、食べ物が十分に細かくならず、胃に負担がかかり、消化不良の原因となります。特に炭水化物や脂肪分の多い食べ物は、しっかり噛まないと消化に時間がかかり、胃もたれや腹痛の原因になることがあります。スマホを見ながら食事をしている人は、無意識のうちに咀嚼回数が減ってしまうため、消化不良を起こしやすくなります。

スマホに集中しながら食事をすると、食べ物をしっかり噛まずに飲み込んでしまうことが多くなります。消化の第一段階は「咀嚼」です。食べ物をしっかり噛むことで、唾液が分泌され、食べ物が細かく砕かれて胃や腸での消化吸収がスムーズに行われます。しかし、咀嚼回数が減ると、食べ物が十分に細かくならず、胃に負担がかかり、消化不良の原因となります。特に炭水化物や脂肪分の多い食べ物は、しっかり噛まないと消化に時間がかかり、胃もたれや腹痛の原因になることがあります。スマホを見ながら食事をしている人は、無意識のうちに咀嚼回数が減ってしまうため、消化不良を起こしやすくなります。

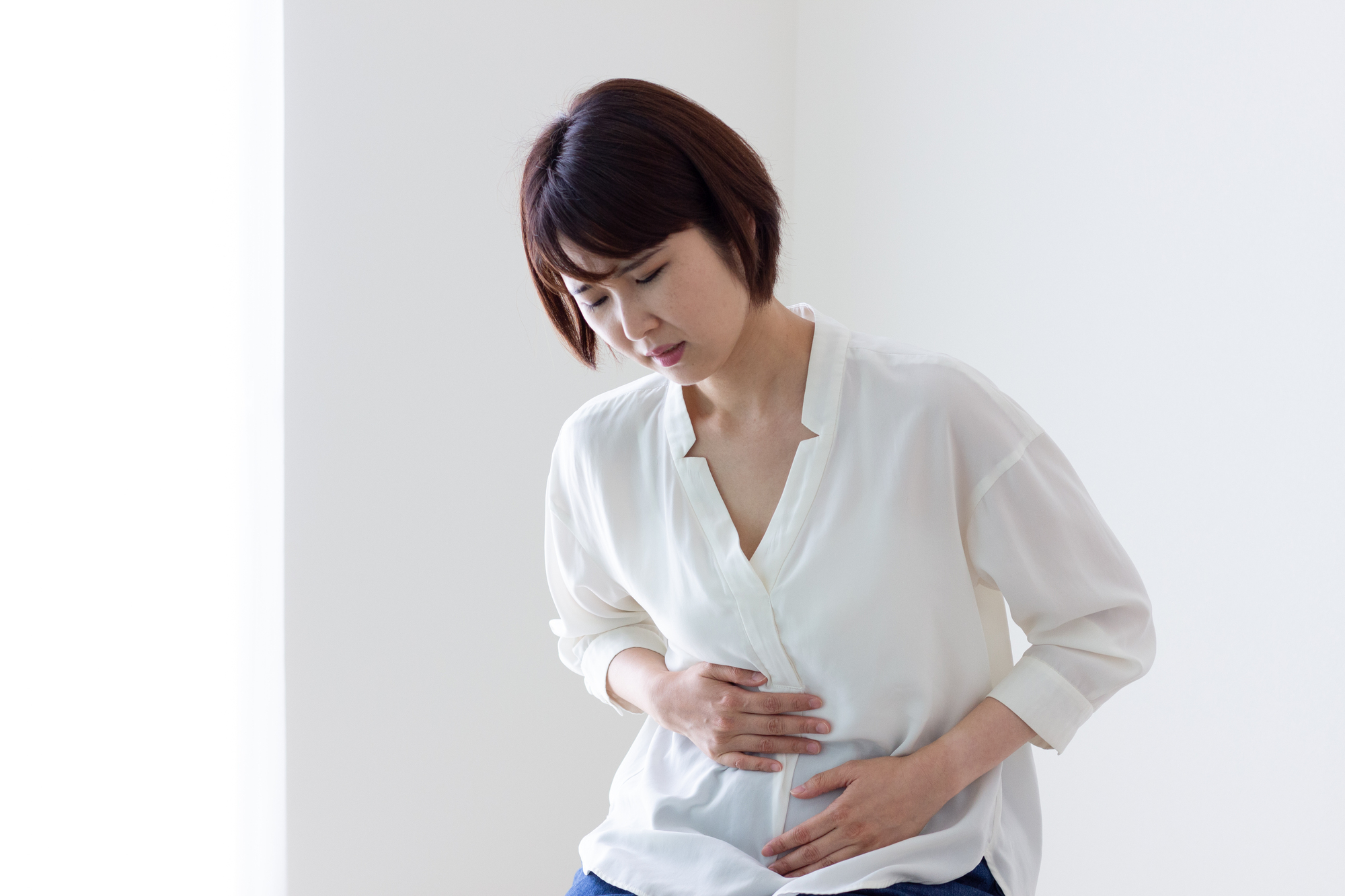

②胃酸の分泌が乱れ、胃の不調を引き起こす

食事中にスマホを使っていると、交感神経が優位になり、胃酸の分泌が乱れることがあります。通常、食事をすると副交感神経が働き、胃が活発に動いて消化がスムーズに進みます。しかし、スマホで刺激的なニュースを読んだり、緊張する動画を見たりすると、交感神経が優位になり、胃の働きが鈍くなります。胃酸の分泌が少なくなると、食べ物の消化が遅くなり、胃もたれや膨満感が発生します。逆に、ストレスを感じる内容の情報を見ていると、胃酸が過剰に分泌され、胃痛や胃炎の原因になることもあります。

食事中にスマホを使っていると、交感神経が優位になり、胃酸の分泌が乱れることがあります。通常、食事をすると副交感神経が働き、胃が活発に動いて消化がスムーズに進みます。しかし、スマホで刺激的なニュースを読んだり、緊張する動画を見たりすると、交感神経が優位になり、胃の働きが鈍くなります。胃酸の分泌が少なくなると、食べ物の消化が遅くなり、胃もたれや膨満感が発生します。逆に、ストレスを感じる内容の情報を見ていると、胃酸が過剰に分泌され、胃痛や胃炎の原因になることもあります。

③満腹感を感じにくくなり、過食につながる

スマホを見ながら食事をすると、脳が「食べている」という認識をしにくくなります。通常、食事をすると「レプチン」というホルモンが分泌され、満腹感を感じるようになります。しかし、スマホに気を取られていると、レプチンの働きが鈍くなり、必要以上に食べ過ぎてしまうことがあります。過食は消化不良の大きな原因となります。胃に過剰な量の食べ物が入ると、消化が追いつかず、胃もたれや腹痛を引き起こします。また、夜遅くに「ながら食べ」をすると、胃腸の活動が低下し、翌朝の胃もたれや便秘の原因になることもあります。

「ながら食べ」をやめることで得られる健康メリット

スマホを見ながら食事をしないことで、消化不良のリスクを減らし、胃腸の健康を守ることができます。まず、しっかりと咀嚼する習慣が身につくため、消化がスムーズになり、胃もたれや腹痛のリスクが軽減されます。しっかり噛むことで唾液の分泌が促進され、消化酵素が十分に働くため、胃腸の負担が少なくなります。

スマホを見ながら食事をしないことで、消化不良のリスクを減らし、胃腸の健康を守ることができます。まず、しっかりと咀嚼する習慣が身につくため、消化がスムーズになり、胃もたれや腹痛のリスクが軽減されます。しっかり噛むことで唾液の分泌が促進され、消化酵素が十分に働くため、胃腸の負担が少なくなります。

食事を味わうことができる

食事を味わうことができるという点も大きなメリットです。スマホを見ながら食べていると、食べ物の味や香りに意識を向けることができず、ただ「口に入れて飲み込む」という作業になってしまいがちです。しかし、スマホを手放して食事に集中すると、食材の風味や食感をしっかり感じることができ、食事の満足度が高まります。

過食を防ぐことができる

適切な量の食事で満腹感を得ることができるため、過食を防ぐことができます。食事のペースが落ち着くことで、脳が満腹を認識しやすくなり、必要以上に食べすぎることがなくなります。これにより、胃腸への負担を減らし、肥満や生活習慣病の予防にもつながります。

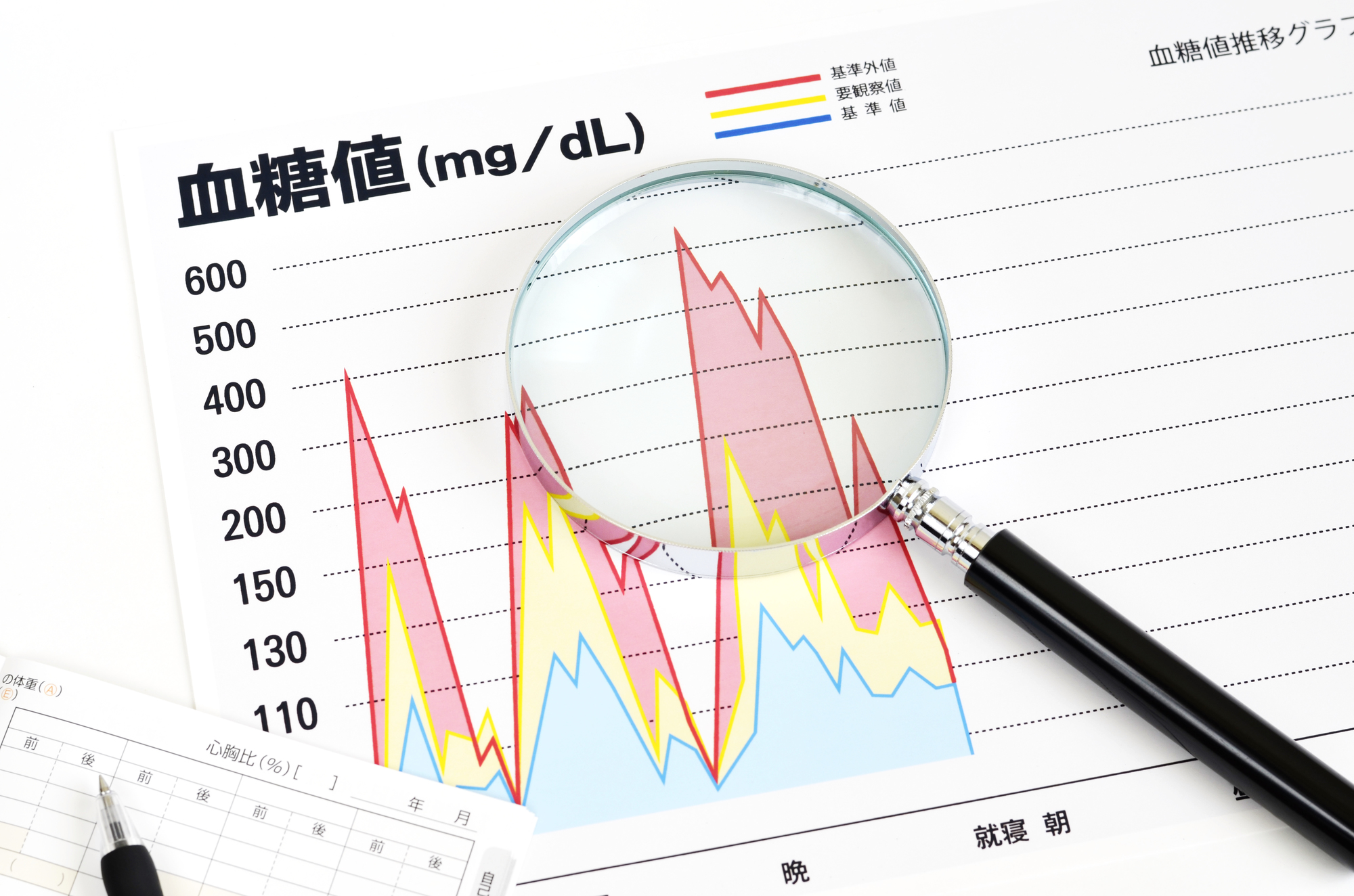

スマホを見ながら食事をすると血糖値のコントロールが乱れる?

血糖値スパイク

スマホを見ながら食事をすることが、血糖値のコントロールにも影響を与える可能性があることをご存じでしょうか?食事をすると、体内で血糖値を調整するホルモンであるインスリンが分泌されます。しかし、スマホを見ながら食事をすると、食べるスピードが速くなり、食後血糖値の急上昇を招くことがあります。通常、ゆっくり噛んで食べることで血糖値の上昇は緩やかになりますが、スマホに集中していると無意識のうちに早食いになりがちです。その結果、血糖値が急上昇し、食後に急激な血糖値の低下が起こる「血糖値スパイク」を引き起こすことがあります。

スマホを見ながら食事をすることが、血糖値のコントロールにも影響を与える可能性があることをご存じでしょうか?食事をすると、体内で血糖値を調整するホルモンであるインスリンが分泌されます。しかし、スマホを見ながら食事をすると、食べるスピードが速くなり、食後血糖値の急上昇を招くことがあります。通常、ゆっくり噛んで食べることで血糖値の上昇は緩やかになりますが、スマホに集中していると無意識のうちに早食いになりがちです。その結果、血糖値が急上昇し、食後に急激な血糖値の低下が起こる「血糖値スパイク」を引き起こすことがあります。

スマホを見ながらの食事は胃酸分泌を乱し、胃もたれや胃痛の原因にも?

通常、食事をすると副交感神経が優位になり、胃が活発に働き、適量の胃酸が分泌されて消化がスムーズに進みます。しかし、スマホを見ながらの食事では、脳が視覚情報の処理に集中しすぎてしまい、「食事をしている」という認識が薄れることで、胃酸の分泌リズムが崩れるのです。

通常、食事をすると副交感神経が優位になり、胃が活発に働き、適量の胃酸が分泌されて消化がスムーズに進みます。しかし、スマホを見ながらの食事では、脳が視覚情報の処理に集中しすぎてしまい、「食事をしている」という認識が薄れることで、胃酸の分泌リズムが崩れるのです。

交感神経の乱れ

特に、スマホでニュースやSNSの投稿をチェックしていると、ストレスを感じる情報に触れることも多く、交感神経が優位になりやすくなります。交感神経が優位になると、胃の働きが抑制され、消化に必要な胃酸の分泌量が減少してしまいます。その結果、食べたものが胃の中で長時間滞留し、胃もたれや胃痛を引き起こす可能性が高まります。逆に、ストレスを感じることで胃酸が過剰に分泌されるケースもあり、その場合は胃の粘膜が傷つき、胃炎や胃潰瘍の原因になることもあります。

早食い

スマホを見ながら食事をすると、食事のスピードが速くなりがちです。急いで食べることで胃に一気に食べ物が流れ込み、過剰な胃酸の分泌を促し、胃の負担を増やしてしまいます。結果的に、胃酸のバランスが崩れることで胃もたれや胃痛を引き起こし、慢性的な消化不良の原因となるのです。

スマホを見ながらの食事が腸内環境を悪化させる理由

腸内環境の乱れは、消化不良の大きな原因の一つです。腸には「腸内細菌」と呼ばれる微生物が多数存在し、消化や栄養吸収を助けています。腸内環境が整っていると、消化がスムーズに行われ、便通も安定します。しかし、スマホを見ながらの食事が習慣化すると、腸内環境が乱れ、消化不良の原因となることがあります。

腸内環境の乱れは、消化不良の大きな原因の一つです。腸には「腸内細菌」と呼ばれる微生物が多数存在し、消化や栄養吸収を助けています。腸内環境が整っていると、消化がスムーズに行われ、便通も安定します。しかし、スマホを見ながらの食事が習慣化すると、腸内環境が乱れ、消化不良の原因となることがあります。

その理由の一つが、食べるスピードの変化です。スマホに気を取られながら食事をすると、しっかり噛まずに飲み込んでしまうことが多くなります。すると、大きな食べ物の塊が腸へ送られ、消化が追いつかずに腸内で発酵しやすくなります。その結果、腸内の悪玉菌が増え、ガスの発生や腹部膨満感、下痢や便秘の原因となるのです。

スマホを見ながらの食事が便秘を引き起こすメカニズム

便秘は消化不良の代表的な症状の一つですが、スマホを見ながら食事をすることが便秘を悪化させる可能性があります。食事中にスマホを見ていると、無意識のうちに水分摂取量が減ってしまうことがあります。水分不足は便を硬くし、腸内での移動を遅らせる原因となります。

また、スマホを見ながら食べることで、噛む回数が減り、消化に必要な酵素が十分に分泌されなくなることも便秘の原因となります。しっかり噛んで食べると、腸が活発に動く「胃・結腸反射」という生理現象が起こり、自然な排便が促されます。しかし、スマホを見ながらの食事ではこの反応が鈍くなり、腸の動きが低下することで便秘が引き起こされるのです。

さらに、食事に集中できないことで、食物繊維の摂取が不十分になる傾向もあります。野菜や果物などの食物繊維は腸内の善玉菌を増やし、スムーズな排便を助ける働きがあります。しかし、スマホに気を取られているとバランスの取れた食事を意識しにくくなり、便秘のリスクが高まります。便秘は消化不良と密接に関係しており、長期間続くと腸内環境の悪化や腹痛、膨満感を引き起こすため、食事に集中することが重要です。

スマホを見ながらの食事が逆流性食道炎を引き起こすリスク

逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流することで炎症を引き起こす病気であり、胸焼けや胃もたれ、喉の違和感などの症状が現れます。スマホを見ながら食事をすることで、この病気のリスクが高まることが指摘されています。

逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流することで炎症を引き起こす病気であり、胸焼けや胃もたれ、喉の違和感などの症状が現れます。スマホを見ながら食事をすることで、この病気のリスクが高まることが指摘されています。

食事のペースが速くなる

その理由の一つが、食事のペースが速くなることです。早食いは胃の圧力を高め、胃酸の逆流を引き起こしやすくします。特に、食べる量が多い場合や、脂っこい食べ物を摂取した場合、胃酸の分泌が過剰になり、食道の下部にある括約筋が緩んでしまうことがあります。その結果、胃の内容物が逆流し、逆流性食道炎の症状を引き起こすことになるのです。

前かがみの姿勢になる

また、スマホを見ながら食事をすると、前かがみの姿勢になりがちです。この姿勢は腹圧を高め、胃酸が食道へ逆流しやすくなる要因となります。特に、食後すぐにスマホを見ながら横になったりすると、重力の影響でさらに胃酸の逆流が起こりやすくなります。これが慢性的に続くと、食道の粘膜が傷つき、炎症が進行する可能性があります。

逆流性食道炎を予防するためには、食事の際にスマホを手放し、ゆっくり噛んで食べることが重要です。さらに、食後すぐに横にならず、軽く散歩をするなどの工夫をすることで、胃酸の逆流を防ぐことができます。

ながらスマホで食道の働きが鈍り、飲み込みにくさや喉の違和感を引き起こす

食事中にスマホを操作することが、食道の働きにも悪影響を及ぼす可能性があります。通常、食べ物を口に入れると、咀嚼によって細かくされ、唾液と混ざりながら食道を通って胃へと運ばれます。この過程で、食道の蠕動運動(ぜんどううんどう)が正常に機能することで、スムーズな消化が行われます。しかし、スマホを見ながら食事をすると、この食道の動きが鈍くなることがあります。

食事中にスマホを操作することが、食道の働きにも悪影響を及ぼす可能性があります。通常、食べ物を口に入れると、咀嚼によって細かくされ、唾液と混ざりながら食道を通って胃へと運ばれます。この過程で、食道の蠕動運動(ぜんどううんどう)が正常に機能することで、スムーズな消化が行われます。しかし、スマホを見ながら食事をすると、この食道の動きが鈍くなることがあります。

飲み込みのタイミングの乱れ

その理由の一つが、注意力の分散による飲み込みのタイミングの乱れです。食事に集中していると、食べ物を適切に噛み、唾液を十分に分泌しながら自然なリズムで飲み込むことができます。しかし、スマホの画面に意識が向いていると、咀嚼が不十分になり、飲み込むタイミングが乱れることがあります。その結果、食道内で食べ物がうまく移動せず、喉の違和感や「つかえ感」を感じることがあります。

猫背や前かがみの姿勢を助長する

さらに、スマホを見ながらの食事は、猫背や前かがみの姿勢を助長しやすくなります。このような姿勢は、食道の角度を変えてしまい、食べ物の通り道が狭くなることがあります。特に、大きな食べ物や粘り気のある食品を食べる際には、食道の蠕動運動がうまく機能せず、違和感を覚えやすくなります。この状態が続くと、食道への負担が増え、逆流性食道炎や慢性的な喉の不快感を引き起こす可能性もあります。

無意識のうちの早食い

また、食事中にスマホを見ながら食べることで、無意識のうちに早食いになり、食べ物が十分に噛まれないまま胃に送られることが増えます。これが原因で胃が消化しきれず、胃の中に長時間食べ物がとどまることで、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。これにより、喉の違和感や胸焼けといった症状が発生しやすくなります。

このように、スマホを見ながらの食事は、消化不良だけでなく、食道の機能低下や喉の違和感を引き起こす可能性があるため、できるだけ避けることが望ましいでしょう。食事中はスマホを手放し、ゆっくりと噛んで食べることで、消化器官の働きを正常に保つことができます。

ご予約はこちらから

当院では、胃や腸についてお悩みの方に丁寧に診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。