潰瘍性大腸炎が疑われるときに知っておきたい診断と治療の流れ

院長 柏木 宏幸所属学会・資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本内科学会 内科認定医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 一般社団法人日本病院総合診療医学会

認定病院総合診療医 - 難病指定医

- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了

- PEG・在宅医療研究会 修了証

潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis)は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が生じる炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)の一種です。この病気は、免疫異常による自己免疫疾患と考えられており、自己免疫が誤って大腸の粘膜を攻撃し、炎症や潰瘍を引き起こすことが特徴です。主に若年層(20〜30代)に発症することが多く、日本では指定難病に指定されています。完全な治癒は難しいものの、適切な治療と管理によって症状を抑えながら生活を続けることが可能です。発症の原因は明確には解明されていませんが、遺伝的要因や腸内細菌、環境要因が関与していると考えられています。

本記事では、潰瘍性大腸炎が疑われる場合の診断の流れと、適切な治療方法について詳しく解説していきます。

潰瘍性大腸炎の主な症状と特徴

潰瘍性大腸炎の症状は、発症の仕方や進行度によって異なりますが、消化器系の異常が中心となるのが特徴です。初期の段階では、軽い下痢や腹痛を伴う程度で済むこともありますが、進行すると血便や頻回の下痢、腹痛、発熱などの症状が現れることが多くなります。

潰瘍性大腸炎の症状は、発症の仕方や進行度によって異なりますが、消化器系の異常が中心となるのが特徴です。初期の段階では、軽い下痢や腹痛を伴う程度で済むこともありますが、進行すると血便や頻回の下痢、腹痛、発熱などの症状が現れることが多くなります。

血便

特に、血便は潰瘍性大腸炎において重要な症状のひとつです。腸の粘膜が炎症を起こして潰瘍が形成されると、便とともに血液が排出されやすくなります。血便の量が増えると貧血を引き起こし、倦怠感やめまい、動悸などの症状を伴うこともあります。

特に、血便は潰瘍性大腸炎において重要な症状のひとつです。腸の粘膜が炎症を起こして潰瘍が形成されると、便とともに血液が排出されやすくなります。血便の量が増えると貧血を引き起こし、倦怠感やめまい、動悸などの症状を伴うこともあります。

また、潰瘍性大腸炎のもうひとつの特徴は、寛解と再燃を繰り返すことです。寛解期には症状がほとんどなく、普段通りの生活が送れますが、何らかの要因で炎症が再燃すると、突然症状が悪化することがあります。寛解を維持するためには、適切な治療を続けることが重要です。

潰瘍性大腸炎が疑われるときに最初にすべきこと

潰瘍性大腸炎が疑われる場合、まずは自分の体調を観察し、症状の詳細を記録しておくことが重要です。特に、便の回数や状態、血便の有無、腹痛の頻度、体調の変化などをメモしておくと、診察時に医師へ正確な情報を伝えやすくなります。

潰瘍性大腸炎が疑われる場合、まずは自分の体調を観察し、症状の詳細を記録しておくことが重要です。特に、便の回数や状態、血便の有無、腹痛の頻度、体調の変化などをメモしておくと、診察時に医師へ正確な情報を伝えやすくなります。

自己判断で市販の下痢止めや整腸剤を服用すると、一時的に症状が改善することもありますが、根本的な解決にはなりません。特に、血便が続く場合や体調不良が長引く場合は、早急に消化器内科を受診し、適切な検査を受ける必要があります。

医療機関での初期診察と問診の流れ

病院を受診すると、まず医師による問診が行われます。問診では、症状が始まった時期、下痢や血便の回数、体重の変化、発熱の有無、家族に炎症性腸疾患の人がいるかなど聞かれることが多いです。

潰瘍性大腸炎の診断

潰瘍性大腸炎の場合、左下腹部に圧痛を感じることが多いとされていますが、炎症が広範囲に及ぶと、腹部全体が不快に感じることもあります。診察の結果、潰瘍性大腸炎が疑われる場合は、血液検査や内視鏡検査を行い、診断を確定させます。

潰瘍性大腸炎の場合、左下腹部に圧痛を感じることが多いとされていますが、炎症が広範囲に及ぶと、腹部全体が不快に感じることもあります。診察の結果、潰瘍性大腸炎が疑われる場合は、血液検査や内視鏡検査を行い、診断を確定させます。

潰瘍性大腸炎の診断に必要な検査とは?

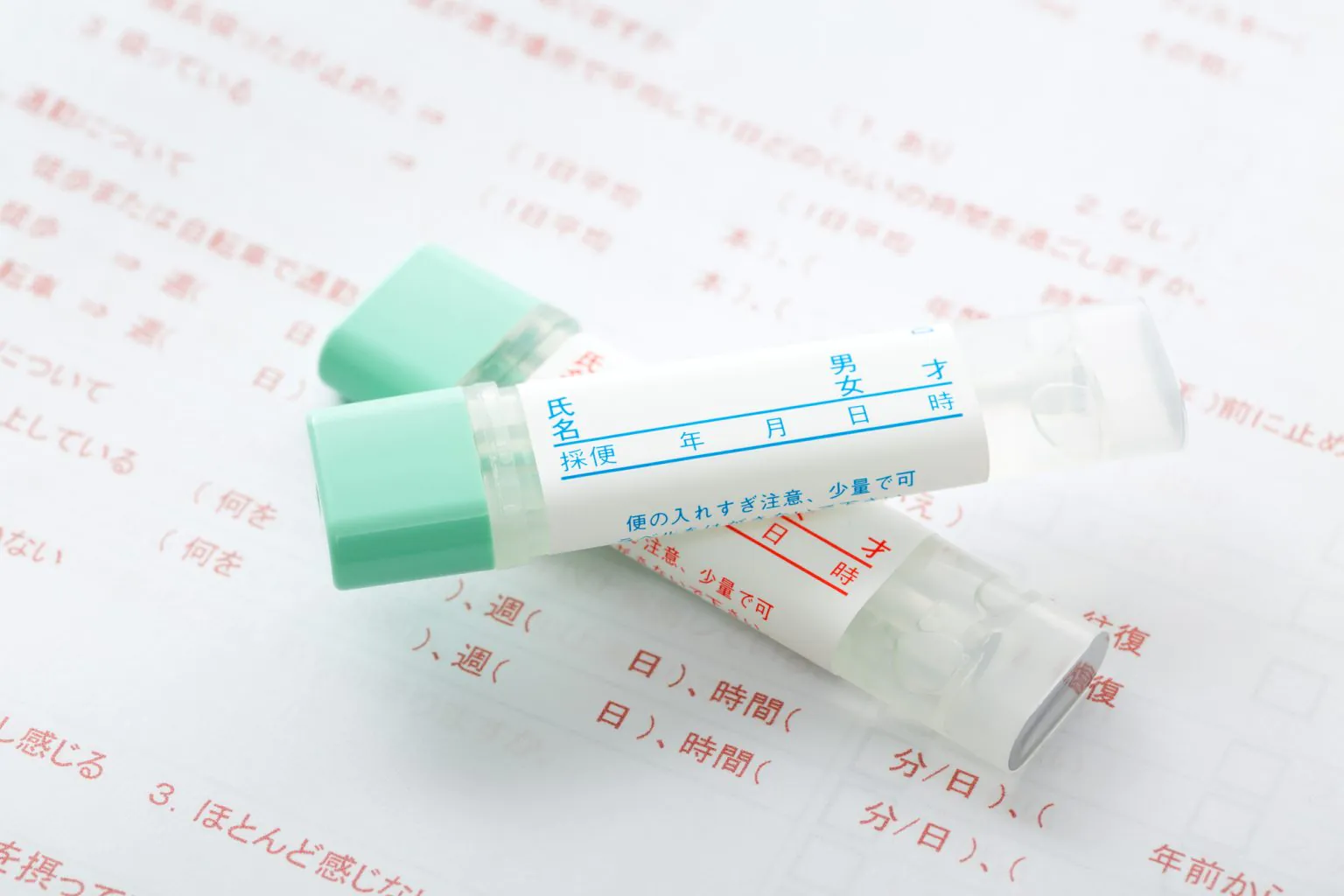

潰瘍性大腸炎の診断には、複数の検査を組み合わせて行われます。まず、血液検査では、炎症の程度を示すCRP(C反応性タンパク)や白血球、貧血の有無を確認するためのヘモグロビン値、栄養状態の評価のために総蛋白やアルブミンなどが測定されます。炎症が強い場合、白血球数やCRPが増加します。肝機能や腎機能にも影響を及ぼすこともあります。便検査では、感染症の可能性を排除するために、細菌の有無を調べます。特に、腸管感染症と潰瘍性大腸炎は症状が似ているため、感染が原因ではないかを確認することが重要です。

潰瘍性大腸炎の診断には、複数の検査を組み合わせて行われます。まず、血液検査では、炎症の程度を示すCRP(C反応性タンパク)や白血球、貧血の有無を確認するためのヘモグロビン値、栄養状態の評価のために総蛋白やアルブミンなどが測定されます。炎症が強い場合、白血球数やCRPが増加します。肝機能や腎機能にも影響を及ぼすこともあります。便検査では、感染症の可能性を排除するために、細菌の有無を調べます。特に、腸管感染症と潰瘍性大腸炎は症状が似ているため、感染が原因ではないかを確認することが重要です。

潰瘍性大腸炎の確定

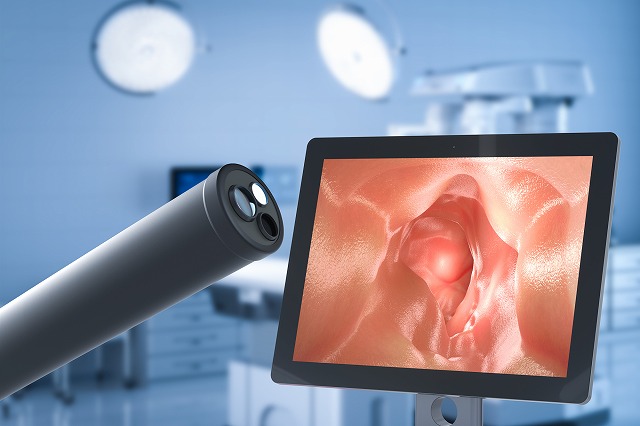

診断の確定には、大腸内視鏡検査が必須となります。内視鏡を用いて大腸の内部を観察し、炎症や潰瘍の有無、病変の広がりを評価します。また、必要に応じて病変部から組織を採取し、組織検査(生検)を行うことで、他の疾患との鑑別も可能になります。

診断の確定には、大腸内視鏡検査が必須となります。内視鏡を用いて大腸の内部を観察し、炎症や潰瘍の有無、病変の広がりを評価します。また、必要に応じて病変部から組織を採取し、組織検査(生検)を行うことで、他の疾患との鑑別も可能になります。

大腸内視鏡検査の重要性とその方法

大腸内視鏡検査は、潰瘍性大腸炎の確定診断を行う上で最も重要な検査のひとつです。内視鏡を挿入して大腸の粘膜を直接観察し、炎症の程度や広がりを確認します。特に、びまん性の炎症(粘膜全体に広がる炎症)や潰瘍、粘液付着、偽ポリポーシス(再生性ポリープ)などが見られる場合、潰瘍性大腸炎が強く疑われます。

大腸内視鏡検査は、潰瘍性大腸炎の確定診断を行う上で最も重要な検査のひとつです。内視鏡を挿入して大腸の粘膜を直接観察し、炎症の程度や広がりを確認します。特に、びまん性の炎症(粘膜全体に広がる炎症)や潰瘍、粘液付着、偽ポリポーシス(再生性ポリープ)などが見られる場合、潰瘍性大腸炎が強く疑われます。

下剤の服用

検査の際には、事前に下剤を服用し、腸内をきれいにする必要があります。検査中は空気を送り込むため、お腹が張る感じがありますが、最近では鎮静剤を使用して負担を軽減できるケースやCO2ガスの使用による腹部膨満を軽減できる施設も増えています。内視鏡検査は、大腸がんの早期発見にも役立つため、潰瘍性大腸炎の診断後も定期的な検査を受けることが推奨されています。

検査の際には、事前に下剤を服用し、腸内をきれいにする必要があります。検査中は空気を送り込むため、お腹が張る感じがありますが、最近では鎮静剤を使用して負担を軽減できるケースやCO2ガスの使用による腹部膨満を軽減できる施設も増えています。内視鏡検査は、大腸がんの早期発見にも役立つため、潰瘍性大腸炎の診断後も定期的な検査を受けることが推奨されています。

血液検査と便検査による炎症の評価

血液検査では、体内の炎症の程度を評価するために、CRPや白血球数が測定されます。CRPの値が高い場合、腸内で炎症が進行していることを示し、活動期(症状が悪化している時期)と判断されることがあります。

血液検査では、体内の炎症の程度を評価するために、CRPや白血球数が測定されます。CRPの値が高い場合、腸内で炎症が進行していることを示し、活動期(症状が悪化している時期)と判断されることがあります。

便潜血検査

便検査では、出血の有無を評価する便潜血陽性検査、カルプロテクチンやラクトフェリンという腸の炎症マーカーの測定が可能です。これらの値が高い場合、腸粘膜に強い炎症が生じていることが分かります。便検査は、患者の負担が少なく、炎症の状態を簡単に把握できるメリットがあるため、寛解と再燃の評価に活用されています。

便検査では、出血の有無を評価する便潜血陽性検査、カルプロテクチンやラクトフェリンという腸の炎症マーカーの測定が可能です。これらの値が高い場合、腸粘膜に強い炎症が生じていることが分かります。便検査は、患者の負担が少なく、炎症の状態を簡単に把握できるメリットがあるため、寛解と再燃の評価に活用されています。

潰瘍性大腸炎と他の腸疾患の鑑別診断

潰瘍性大腸炎の症状は、他の腸疾患と類似しているため、診断の際には慎重な鑑別が必要です。特に、クローン病や感染性腸炎、虚血性大腸炎などの疾患と区別することが求められます。

クローン病

クローン病は、潰瘍性大腸炎と同じ炎症性腸疾患(IBD)の一種ですが、消化管のどの部分にも炎症が生じる可能性がある点が異なります。一方、潰瘍性大腸炎は大腸のみに炎症が発生し、びまん性の炎症が特徴です。感染性腸炎の場合は、細菌やウイルスが原因となるため、便培養検査を行い、病原体の有無を確認します。

虚血性大腸炎

虚血性大腸炎は、動脈硬化や便秘などを契機に大腸の血流障害によって炎症が起こる病気で、特に高齢者に多く発症しますが若年でもみられることがあります。潰瘍性大腸炎と異なり、一時的な血流障害が原因となるため、時間とともに症状が改善するケースが多いです。その他、過敏性腸症候群(IBS)も潰瘍性大腸炎と似た症状を示しますが、IBSは腸に炎症を伴わないため、内視鏡検査で粘膜の異常がないことが確認されれば、潰瘍性大腸炎ではないと判断できます。

潰瘍性大腸炎の重症度分類と治療方針の決定

潰瘍性大腸炎の治療を決定する際には、症状の重症度を評価することが重要です。重症度は、排便の回数や血便の有無、発熱、貧血の程度などから判断されます。

潰瘍性大腸炎の治療を決定する際には、症状の重症度を評価することが重要です。重症度は、排便の回数や血便の有無、発熱、貧血の程度などから判断されます。

潰瘍性大腸炎の重症度

軽症の場合は、排便回数が1日4回未満で、血便の量も少なく、全身症状がほとんどない状態です。この場合、5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤を用いた治療が基本となります。中等症では、排便回数が1日4〜6回程度で、血便や腹痛、倦怠感が伴うことが多く、ステロイドやその他の薬剤を併用した治療が検討されます。重症になると、排便回数が1日6回以上となり、大量の血便、発熱、貧血、体重減少が見られます。この場合、入院治療が必要となることが多く、生物学的製剤や免疫抑制剤を用いた治療が行われることがあります。

潰瘍性大腸炎の炎症具合

潰瘍性大腸炎は、炎症の広がりによっても分類されます。直腸のみに炎症がある「直腸炎型」、S状結腸から下行結腸まで炎症が広がる「左側大腸炎型」、大腸全体に炎症が及ぶ「全大腸炎型」があります。特に、全大腸炎型は重症化しやすく、大腸がんのリスクも高いため、より慎重な管理が求められます。

薬物療法の種類と特徴(5-ASA、ステロイド、生物学的製剤など)

潰瘍性大腸炎の治療では、主に薬物療法が行われます。最も一般的に使用されるのが5-ASA製剤で、炎症を抑え、寛解維持を目的として使用されます。メサラジンやサラゾスルファピリジンが代表的な薬剤で、軽症から中等症の患者に用いられます。

潰瘍性大腸炎の治療では、主に薬物療法が行われます。最も一般的に使用されるのが5-ASA製剤で、炎症を抑え、寛解維持を目的として使用されます。メサラジンやサラゾスルファピリジンが代表的な薬剤で、軽症から中等症の患者に用いられます。

症状が悪化し、5-ASA製剤だけでは十分な効果が得られない場合、ステロイドを併用することがあります。ステロイドは強力な抗炎症作用を持ちますが、長期間使用すると副作用(骨粗しょう症、糖尿病、感染症のリスク増加など)が懸念されるため、症状が改善した後は徐々に減量し、中止することが望まれます。さらに、重症例では免疫抑制剤(アザチオプリン、6-MP)や生物学的製剤(抗TNF-α抗体製剤など)、JAK阻害薬などが使用されることがあります。特に生物学的製剤は、炎症の原因となるTNF-αなどの生理活性物質を抑制することで、症状を効果的にコントロールすることができます。

薬剤を用いた治療以外に顆粒球単球吸着除去療法(GMA)といった治療法があります。血液透析のような短時間の治療で患者さんの血液から活性化した顆粒球や単球を取り除くことで治療することを繰り返し行うことで、炎症を改善させることができます。副作用が少ないことから高齢者や妊娠中など免疫を低下させる薬剤を使用しづらい患者さんに特に有用です。

その他にも現在、更に新薬が次々と承認されており、今後も治療選択肢が増えていきます。

外科手術が必要になるケースとは?

潰瘍性大腸炎の治療は基本的に薬物療法が中心ですが、一部の患者では外科手術が必要になることがあります。特に、重症の大腸炎が長期間続く場合や、大腸穿孔や大量出血がある場合、大腸がんのリスクが高まった場合などは手術が検討されます。手術の方法としては、大腸を全て摘出する「大腸全摘出手術」が一般的です。近年では、小腸を利用して便の排出機能を維持する「回腸嚢肛門吻合術(IPAA)」が広く行われており、人工肛門を回避できる場合もあります。

寛解期と再燃期の管理方法と注意点

①寛解期の管理方法

寛解期に入ると、症状がほとんどなくなるため、治療を続けるモチベーションが低下しがちです。しかし、治療を中断すると、数ヶ月以内に再燃するリスクが高まるため、自己判断で薬を減らしたり、やめたりしないことが重要です。また、生活習慣の管理も寛解維持に役立ちます。特に、食生活の乱れやストレスは再燃を引き起こす要因となるため、バランスの取れた食事と規則正しい生活リズムを意識することが大切です。寛解期には、できるだけ腸に優しい食事を続けつつ、食物繊維や発酵食品を適度に取り入れることで、腸内環境を整えることができます。

定期的に医師の診察を受けることも、寛解維持には欠かせません。大腸内視鏡検査や血液検査を定期的に行うことで、炎症が再燃する兆候を早期に発見し、適切な対応を取ることが可能になります。

②再燃期の対処法

再燃期に入ると、下痢や血便、腹痛といった症状が再び現れます。この段階では、すぐに医師へ相談し、適切な治療を受けることが重要です。自己判断で市販の下痢止めや痛み止めを使用すると、一時的に症状が和らぐことがありますが、炎症が進行し、病状が悪化することがあります。また、再燃期には高脂肪食や刺激の強い食べ物を避け、消化の良い食事を心がけることも大切です。腸の負担を軽減するために、脂肪分の多い食品やアルコール、カフェインの摂取は控えた方がよいでしょう。

再燃期に入ると、下痢や血便、腹痛といった症状が再び現れます。この段階では、すぐに医師へ相談し、適切な治療を受けることが重要です。自己判断で市販の下痢止めや痛み止めを使用すると、一時的に症状が和らぐことがありますが、炎症が進行し、病状が悪化することがあります。また、再燃期には高脂肪食や刺激の強い食べ物を避け、消化の良い食事を心がけることも大切です。腸の負担を軽減するために、脂肪分の多い食品やアルコール、カフェインの摂取は控えた方がよいでしょう。

再燃のたびに病変が広がるケースもあるため、寛解期に治療を継続すること、定期的な医師の診察を受けること、再燃期の治療を怠らないことが、大腸の健康を守るうえで非常に重要になります。

潰瘍性大腸炎の長期的な経過と合併症のリスク

潰瘍性大腸炎は長期的に経過を見守る必要がある病気です。発症から数年〜数十年が経過すると、炎症による腸粘膜のダメージが蓄積し、さまざまな合併症のリスクが高まることが知られています。特に、大腸がんの発症リスクは、長期間潰瘍性大腸炎を患っている人にとって、最も注意すべき点の一つです。

①大腸がんのリスク

潰瘍性大腸炎の患者は、一般の人と比べて大腸がんのリスクが高いことが分かっています。特に、発症から8〜10年以上が経過した場合や、大腸全体に炎症が広がっている場合は、特に定期的な内視鏡検査を受けることが推奨されます。炎症が慢性的に続くことで、大腸粘膜の細胞が異常増殖しやすくなり、がん化するリスクが高まります。早期の段階では症状がほとんど現れないため、大腸がんの早期発見のためには、定期的なスクリーニング検査が不可欠です。医師の指示に従い、適切なタイミングで検査を受けることが、がんの予防と早期治療につながります。

潰瘍性大腸炎の患者は、一般の人と比べて大腸がんのリスクが高いことが分かっています。特に、発症から8〜10年以上が経過した場合や、大腸全体に炎症が広がっている場合は、特に定期的な内視鏡検査を受けることが推奨されます。炎症が慢性的に続くことで、大腸粘膜の細胞が異常増殖しやすくなり、がん化するリスクが高まります。早期の段階では症状がほとんど現れないため、大腸がんの早期発見のためには、定期的なスクリーニング検査が不可欠です。医師の指示に従い、適切なタイミングで検査を受けることが、がんの予防と早期治療につながります。

②その他の合併症

潰瘍性大腸炎は、大腸以外の臓器にも影響を及ぼすことがあります。特に、以下のような合併症が報告されています。

潰瘍性大腸炎は、大腸以外の臓器にも影響を及ぼすことがあります。特に、以下のような合併症が報告されています。

-

関節炎:潰瘍性大腸炎の患者の一部は、関節痛や関節の腫れを伴うことがあります。これは、腸の炎症と免疫異常が関与していると考えられています。

-

皮膚疾患:結節性紅斑(皮膚に赤い腫れができる病気)や壊疽性膿皮症(皮膚に潰瘍ができる病気)などが発症することがあります。

-

眼疾患:虹彩炎やぶどう膜炎といった目の炎症が起こることがあり、視力に影響を与える場合もあります。

-

骨粗しょう症:ステロイド治療を長期間続けることで、骨密度が低下し、骨折のリスクが高まることがあります。

これらの合併症は、適切な管理と早期発見により、進行を防ぐことが可能です。関節痛や皮膚の異常、視力の低下などの症状が現れた場合は、すぐに医師に相談することが大切です。

③長期的な生活管理のポイント

潰瘍性大腸炎を長く管理していくためには、定期的な検査、適切な薬物療法、生活習慣の改善が不可欠です。特に、炎症を抑えるために医師が処方する薬を適切に服用し、症状がない時期でも治療を継続することが重要です。また、ストレスが再燃の引き金となることがあるため、日常的にリラックスできる時間を確保し、ストレスを軽減する工夫をすることも大切です。趣味や運動を取り入れたり、カウンセリングを受けたりすることで、心身の負担を軽減し、病状を安定させることができます。さらに、食生活の管理も長期的な健康維持に欠かせません。栄養バランスの取れた食事を心がけ、腸に負担をかける食品を避けることで、症状の安定化を図ることができます。

潰瘍性大腸炎を長く管理していくためには、定期的な検査、適切な薬物療法、生活習慣の改善が不可欠です。特に、炎症を抑えるために医師が処方する薬を適切に服用し、症状がない時期でも治療を継続することが重要です。また、ストレスが再燃の引き金となることがあるため、日常的にリラックスできる時間を確保し、ストレスを軽減する工夫をすることも大切です。趣味や運動を取り入れたり、カウンセリングを受けたりすることで、心身の負担を軽減し、病状を安定させることができます。さらに、食生活の管理も長期的な健康維持に欠かせません。栄養バランスの取れた食事を心がけ、腸に負担をかける食品を避けることで、症状の安定化を図ることができます。

このように、潰瘍性大腸炎は長期間の管理が必要な疾患であるため、定期的な診察と適切な治療を続けながら、生活習慣の見直しを行うことが重要です。

ご予約はこちらから

当院では、潰瘍性大腸炎かもしれないとお困りの方や、他院で治療歴があるが自己中断してしまった、通院できていないという方にもしっかりと診察と検査を行います。内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。内視鏡検査を希望の場合には、事前診察外来(大腸カメラの事前の相談・説明外来)または当日大腸検査(1日で診察から検査まで対応)でのWeb予約も可能です。24時間web予約が可能です。