胃カメラ検査で早期に発見できる病気のリスト

院長 柏木 宏幸所属学会・資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本内科学会 内科認定医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 一般社団法人日本病院総合診療医学会

認定病院総合診療医 - 難病指定医

- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了

- PEG・在宅医療研究会 修了証

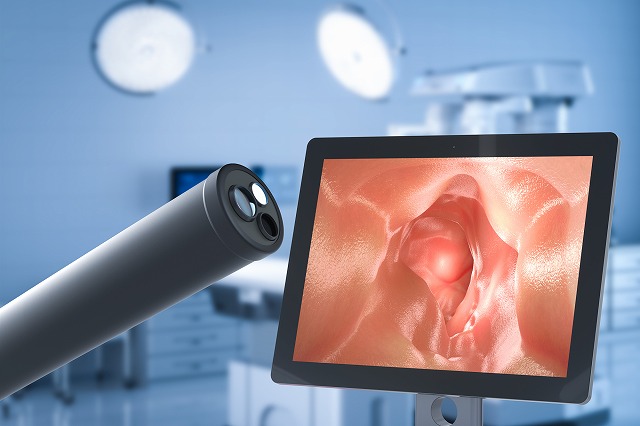

胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、胃や食道、十二指腸などの消化管内部を直接観察することができる精密検査です。胃がんや胃潰瘍、ピロリ菌感染などの早期発見に非常に有効であり、適切な治療を早めに開始することで重篤な疾患への進行を防ぐことが可能となります。

また、胃カメラ検査は、症状がない場合でも受けることが推奨されています。特に、ピロリ菌感染歴がある人や胃がんの家族歴がある人は、定期的に検査を受けることで病気のリスクを抑えることができます。

本記事では、胃カメラ検査によって早期発見できる病気を詳しく解説していきます。

胃カメラ検査で発見される消化器系の疾患とは?

胃カメラ検査では、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察することで、さまざまな病気を発見することが可能です。特に、胃がんや食道がんの早期発見、慢性的な胃炎や潰瘍の診断に役立ちます。

胃カメラ検査では、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察することで、さまざまな病気を発見することが可能です。特に、胃がんや食道がんの早期発見、慢性的な胃炎や潰瘍の診断に役立ちます。

病気の多くは、初期の段階ではほとんど症状がないため、定期的な検査が重要です。たとえば、胃がんは早期の段階で発見すれば内視鏡治療だけで完治することもありますが、進行すると手術や抗がん剤治療が必要となりますし、命に関わることもあります。

また、胃カメラ検査では、ピロリ菌感染症や逆流性食道炎など、放置すると将来的にがんリスクを高める疾患も診断できるため、早期発見・早期治療のために定期的な検査を受けることが勧められています。

早期胃がん:初期段階での発見が鍵

胃がんは、日本において罹患率が高いがんの一つですが、早期の段階で発見すれば内視鏡治療のみで完治できる可能性が高い病気です。

早期胃がんは、ほとんど症状がないため、検診を受けなければ発見が遅れることが多いです。胃カメラ検査によって、粘膜の異常を詳細に観察し、必要に応じて生検(組織採取)を行うことで確定診断が可能になります。特に、ピロリ菌感染歴のある人は胃がんのリスクが高いため、40歳以上になったら定期的な胃カメラ検査を受けることが推奨されています。

胃潰瘍:進行を防ぐための早期発見

胃潰瘍は、胃の粘膜が深く傷つき、炎症や出血を引き起こす病気です。主な原因として、ピロリ菌感染や過剰な胃酸分泌、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期使用が挙げられます。

胃潰瘍は、胃の粘膜が深く傷つき、炎症や出血を引き起こす病気です。主な原因として、ピロリ菌感染や過剰な胃酸分泌、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期使用が挙げられます。

胃カメラ検査では、胃潰瘍の位置や大きさ、深さを正確に把握することや両悪性の判断ができるため、適切な治療方針を決定するのに役立ちます。治療としては、胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬)が用いられ、ピロリ菌が関与している場合は除菌治療が行われます。

十二指腸潰瘍:見逃してはいけない消化性潰瘍

十二指腸潰瘍は、胃酸や消化酵素の影響によって十二指腸の粘膜が深く傷つき、潰瘍が形成される病気です。胃潰瘍と並んで「消化性潰瘍」と呼ばれ、胃酸の過剰な分泌やピロリ菌感染、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期使用が主な原因とされています。

①十二指腸潰瘍の主な症状

十二指腸潰瘍の典型的な症状は、空腹時や夜間にみぞおち周辺で感じる鈍い痛みです。これは、胃酸が潰瘍部分を直接刺激するために起こります。食事を摂ると胃酸が中和されるため、一時的に痛みが和らぐことが特徴です。その他の症状として、以下のようなものがあります。

- 胸焼けや吐き気

- 食後の不快感

- 黒色便(タール便)や吐血(出血性潰瘍の場合)

- 食欲不振や体重減少(進行した場合)

②胃カメラ検査による診断

十二指腸潰瘍は、胃カメラ検査によって直接粘膜の状態を観察することで診断されます。胃潰瘍とは異なり、十二指腸潰瘍は粘膜の傷が「円形」または「くぼみ」のような形状をしていることが多く、潰瘍の深さや出血の有無を確認することが重要です。出血が見られる場合は、内視鏡を使った止血処置が行われることもあります。

③治療と予防

十二指腸潰瘍の治療では、主に胃酸の分泌を抑える薬(ボノプラザン(Pcab)、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカー)が用いられます。また、ピロリ菌感染が関与している場合は、ピロリ菌の除菌治療が行われます。

予防のためには、胃に負担をかける刺激の強い食べ物(辛いもの、アルコール、カフェイン)を控え、ストレス管理を意識することが大切です。また、NSAIDs(解熱鎮痛剤)を頻繁に服用する人は、胃粘膜を保護する薬を併用することが推奨されます。

ピロリ菌感染症:胃がんのリスクを高める細菌

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)は、胃の粘膜に生息する細菌であり、慢性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんのリスクを高めることが知られています。ピロリ菌は、主に幼少期に感染し、一度感染すると除菌しない限り胃の中に住み続け、長期的に胃粘膜に炎症を引き起こします。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)は、胃の粘膜に生息する細菌であり、慢性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんのリスクを高めることが知られています。ピロリ菌は、主に幼少期に感染し、一度感染すると除菌しない限り胃の中に住み続け、長期的に胃粘膜に炎症を引き起こします。

①ピロリ菌感染が引き起こす病気

ピロリ菌感染は、以下のような病気と関連しています。ピロリ菌の感染とともに、

- 慢性胃炎(胃粘膜の慢性的な炎症)

- 萎縮性胃炎(胃粘膜が薄くなり、胃がんのリスクが上昇)

- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍(ピロリ菌が出す毒素が粘膜を損傷)

- 胃がん(長期間の炎症により、がん化のリスクが増加)

- 胃MALTリンパ腫(胃のリンパ組織に発生する血液がんの一種)

②ピロリ菌の診断方法

ピロリ菌の感染を調べる方法はいくつかありますが、胃カメラ検査時に組織を採取して調べる迅速ウレアーゼ試験が最も確実な診断法の一つです。その他、尿素呼気試験(息を吐いて行う検査)や血液検査、便検査などでもピロリ菌の有無を判定することができます。

③ピロリ菌の除菌治療

ピロリ菌の除菌治療は、抗生物質2種類と胃酸を抑える薬(Pcabまたはプロトンポンプ阻害薬)を1週間服用することで行います。治療の成功率は80〜90%と高く、除菌に成功すると胃がんのリスクを大幅に低減できることが知られています。

④ピロリ菌感染を放置するとどうなる?

ピロリ菌に感染していても、すぐに病気になるわけではありません。しかし、感染が長期間続くと、胃の粘膜が徐々にダメージを受け、萎縮性胃炎へと進行する可能性が高くなります。特に、胃がんの家族歴がある人はリスクが高いため、早めの検査と除菌治療を検討すべきです。

⑤ピロリ菌除菌後の注意点

ピロリ菌を除菌した後も、すでに胃粘膜の萎縮が進んでいる場合は、胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。そのため、除菌後も定期的な胃カメラ検査を受け、胃粘膜の状態をチェックすることが重要です。

また、除菌後は胃酸の分泌が増加することがあるため、一時的に逆流性食道炎の症状が出ることもあります。その場合は、生活指導や胃酸を抑える薬を使用しながら様子を見ていきます。

⑥ピロリ菌感染の予防

ピロリ菌は主に幼少期に感染するため、大人になってからの感染リスクは低いですが、感染予防のためには衛生管理を徹底することが重要です。具体的には、以下の点に注意するとよいでしょう。

- 井戸水などの未処理の水を避ける(ピロリ菌は水を介して感染することがある)

- 食器の共有を控える(幼少期に親から子供へ感染するケースが多いため)

- バランスの取れた食生活を心がけ、胃の健康を守る

慢性胃炎:自覚症状がなくても要注意

慢性胃炎は、胃の粘膜が長期間にわたり炎症を起こしている状態を指します。多くの場合、自覚症状が乏しく、検査を受けないと気づかないこともありますが、進行すると胃の萎縮や腸上皮化生(胃の粘膜が腸の粘膜のように変化する状態)を引き起こし、胃がんのリスクを高める可能性があるため注意が必要です。

慢性胃炎の主な原因は、ピロリ菌感染や過剰なアルコール摂取、刺激物の多い食事です。ピロリ菌による胃炎は特にリスクが高く、長年にわたり感染していると胃の粘膜が萎縮し、胃がんの前兆となる萎縮性胃炎へと進行することがあります。

胃カメラ検査では、胃の粘膜の炎症の程度や萎縮の有無を確認し、必要に応じて組織を採取し(生検)、さらに詳しく調べることができます。慢性胃炎と診断された場合、ピロリ菌が関与している場合は除菌治療を行うことで、炎症の進行を抑え、胃がんのリスクを低減できます。

萎縮性胃炎と腸上皮化生:胃がんの前兆となる状態

萎縮性胃炎とは、慢性胃炎が進行し、胃の粘膜が薄くなってしまう状態のことを指します。胃粘膜の防御機能が低下し、消化液によるダメージを受けやすくなるため、胃がんのリスクが高まることが知られています。特に、ピロリ菌感染が長期間続いた場合に萎縮性胃炎を引き起こしやすくなります。

さらに、萎縮性胃炎が進行すると、「腸上皮化生」と呼ばれる状態に移行することがあります。これは、胃の粘膜が本来の組織とは異なる腸のような細胞へと変化する現象で、胃がん発生のリスク因子の一つとされています。

胃カメラ検査では、萎縮性胃炎や腸上皮化生の有無を確認することができ、リスクの高い患者には定期的な内視鏡検査を推奨することで、胃がんの早期発見に役立てることができます。

胃ポリープ:良性と悪性の違いを知る

胃ポリープは、胃の粘膜にできる小さな隆起(こぶ)のことで、良性のものと悪性のものがあります。多くの場合、良性で特に治療の必要がないことが多いですが、一部は将来的にがん化する可能性があるため注意が必要です。

胃ポリープは、胃の粘膜にできる小さな隆起(こぶ)のことで、良性のものと悪性のものがあります。多くの場合、良性で特に治療の必要がないことが多いですが、一部は将来的にがん化する可能性があるため注意が必要です。

代表的な胃ポリープには、「胃底腺ポリープ」と「過形成性ポリープ」があります。胃癌のリスクになるものとして「腺腫(腺腫性ポリープ)」があります。胃底腺ポリープはピロリ菌に感染していない方に認められることが多いです。過形成性ポリープはピロリ菌感染に関連していることが多く、ピロリ菌の除菌治療によって縮小することがあります。一方で、腺腫は前がん病変(がんになる可能性のある病変)と考えられており、大きさが10mm以上の場合は切除が推奨されることがあります。

胃カメラ検査では、ポリープの形状や大きさを確認し、必要に応じて組織を採取(生検)し、がん化のリスクを評価することができます。

逆流性食道炎:食道がんに繋がるリスクも

逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流することで食道の粘膜が炎症を起こす病気です。胸焼けや呑酸(口の中に酸っぱい液がこみ上げる症状)、慢性的な咳などの症状が現れますが、無症状のまま進行するケースも少なくありません。

胃カメラ検査では、食道の粘膜の炎症の有無を確認し、治療の必要性を判断します。放置すると、食道粘膜が慢性的な炎症を繰り返し、バレット食道という状態に進行する可能性があり、最終的には食道がんのリスクが高まるため、早期発見と治療が重要です。

バレット食道:食道がんの発生リスクを伴う疾患

バレット食道とは、本来食道の粘膜であるはずの部分が、胃の粘膜のように変化してしまう病気です。これは、長期間にわたる胃酸の逆流による刺激が原因で発生し、逆流性食道炎が慢性化した場合に起こることが多いとされています。バレット食道は、食道の粘膜が本来とは異なる細胞へと変化する「前がん病変」と考えられており、放置すると食道がんのリスクが高まることが知られています。

胃カメラ検査では、バレット食道がどの程度広がっているかを観察し、必要に応じて組織の一部を採取(生検)して詳しく調べることができます。特に、粘膜の異形成(細胞の異常な変化)が確認された場合、定期的な内視鏡検査を行い、がん化の兆候がないかを注意深く監視することが推奨されます。

①バレット食道のリスク因子

バレット食道の発症リスクを高める要因には、以下のものがあります。

- 長年にわたる逆流性食道炎(特に重症のもの)

- 肥満(腹圧が上昇し、胃酸の逆流が起こりやすくなる)

- 喫煙・過度の飲酒(食道粘膜にダメージを与え、炎症を悪化させる)

- 食生活の乱れ(脂肪分の多い食事、酸味の強い食品、炭酸飲料など)

②バレット食道の治療と管理

バレット食道が見つかった場合、胃酸の逆流を抑えることが最優先となります。ボノプラザン(Pcab)やプロトンポンプ阻害薬(PPI)を用いた薬物療法が有効であり、胃酸の分泌を抑えることで炎症を軽減し、進行を防ぐことができます。また、食生活の改善や生活習慣の見直しも重要です。食後すぐに横にならない、適度な運動を取り入れる、食事量を調整するなどの工夫をすることで、症状の悪化を防ぐことが可能です。

胃アニサキス症:魚介類を原因とする急性胃疾患

胃アニサキス症は、生魚を食べた後に突然発症する激しい腹痛を伴う病気です。原因は、魚介類に寄生するアニサキスという寄生虫が胃壁に侵入し、粘膜を刺激することにあります。アニサキスは主に、サバ、アジ、サンマ、イカ、サーモンなどに寄生しており、これらの魚を生で食べることで体内に入り込みます。

胃アニサキス症は、生魚を食べた後に突然発症する激しい腹痛を伴う病気です。原因は、魚介類に寄生するアニサキスという寄生虫が胃壁に侵入し、粘膜を刺激することにあります。アニサキスは主に、サバ、アジ、サンマ、イカ、サーモンなどに寄生しており、これらの魚を生で食べることで体内に入り込みます。

①アニサキス症の主な症状

アニサキスが胃の粘膜に入り込むと、食後数時間以内に以下のような症状が現れます。

- 激しい胃痛(みぞおち付近に刺すような痛み)

- 吐き気・嘔吐

- 腹部の張りや不快感

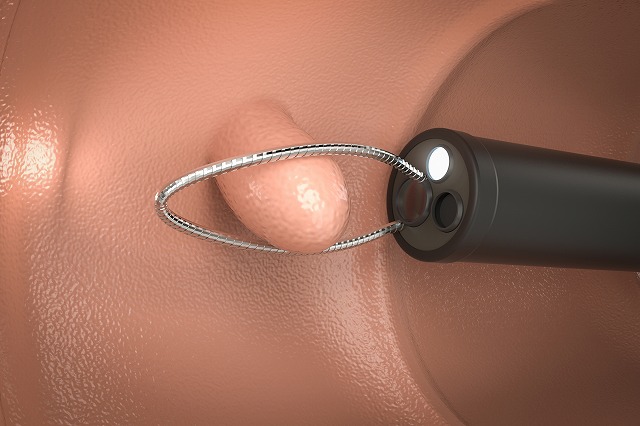

胃カメラ検査では、胃の粘膜に刺さっている(噛みついている)アニサキスを直接確認することができ、専用の鉗子(かんし)を使って速やかに虫体を摘出することで症状を改善することができます。アニサキスは体内で繁殖することはないため、除去すれば症状はすぐに痛みは治まりますが、放置すると炎症が悪化し、腸閉塞やアレルギー反応を引き起こすこともあるため、早期の診断と治療が重要です。

②アニサキス症の予防策

アニサキス症を防ぐためには、以下のポイントを意識することが大切です。

- 魚をよく加熱する(60℃以上で1分以上加熱すると死滅)

- 冷凍処理をする(-20℃以下で24時間以上冷凍すると死滅)

- 目視で確認し、取り除く(アニサキスは白く透明な糸状で、肉眼でも確認可能)

生魚を食べる機会が多い人は、十分に注意しながら摂取することが望まれます。

胃悪性リンパ腫:ピロリ菌との関連が深いがん

胃悪性リンパ腫は、胃のリンパ組織から発生するがんの一種で、特に「MALT(マルト)リンパ腫」と呼ばれるタイプはピロリ菌感染との関連が深いことが知られています。ピロリ菌が胃粘膜に慢性的な炎症を引き起こすことで、リンパ組織の異常増殖を促し、がん化する可能性があります。

①胃悪性リンパ腫の特徴

胃悪性リンパ腫は、進行が比較的ゆっくりであり、早期の段階ではほとんど症状が現れないことが多いですが、以下のような症状が見られることもあります。

- 胃もたれや食欲不振

- 原因不明の体重減少

- 吐き気や胃の不快感

胃カメラ検査では、胃粘膜の異常な隆起やびらん(粘膜のただれ)を確認し、組織を採取(生検)して病理検査を行うことで確定診断を行います。

②治療法と管理

MALTリンパ腫は、ピロリ菌感染が関与している場合、ピロリ菌の除菌治療によって改善する可能性が高いとされています。除菌によって炎症が治り、がん細胞の増殖が抑えられるケースが多いため、まずは除菌治療を優先的に行います。ただし、進行がんの場合は、化学療法や放射線治療が必要になることがあります。

消化管カルチノイド腫瘍:ホルモン産生腫瘍の可能性

消化管カルチノイド腫瘍は、神経内分泌細胞に由来する腫瘍であり、胃や小腸、大腸などの消化管に発生することがあります。これらの腫瘍は、ホルモンを分泌する性質を持っているため、通常の胃がんとは異なる特徴を持ちます。

①カルチノイド腫瘍の症状

小さいうちは無症状であることが多いですが、腫瘍が大きくなると以下のような症状が現れることがあります。

- 胃の不快感や痛み

- 消化不良や吐き気

- ホルモン分泌異常による顔面紅潮や下痢(カルチノイド症候群)

胃カメラ検査では、消化管粘膜にできた小さな腫瘍を発見し、組織を採取(生検)して良性か悪性かを診断します。小さいうちに発見されれば、内視鏡的切除(ポリープ切除術)によって治療が可能です。

ご予約はこちらから

当院では、胃カメラ検査をご検討の方にもしっかりと診察と検査を行います。食道や胃、十二指腸の疾患でお悩みの方、アニサキス症が疑われる方など胃カメラをお急ぎで希望される方にはWebまたは電話にて胃カメラを直接ご予約頂くことも可能です。外来をお越し頂いた場合には、検査対応な時間帯で内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、ご予約のうえご来院ください。24時間web予約が可能です。