若い世代でも増加中の胃がんリスク、その予防法とは?

院長 柏木 宏幸所属学会・資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本内科学会 内科認定医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 一般社団法人日本病院総合診療医学会

認定病院総合診療医 - 難病指定医

- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了

- PEG・在宅医療研究会 修了証

若年層における胃がん増加の背景

かつて胃がんは高齢者に多い病気とされていました。しかし、近年では20代や30代といった若年層においても胃がんの発症率が上昇していることが報告されています。この背景には、食生活の変化、ストレスの増加、ピロリ菌感染の影響など、さまざまな要因が絡んでいると考えられます。特に、日本は世界的に見ても胃がんの発症率が高く、胃がんによる死亡率も依然として高い状態が続いています。そのため、若い世代であっても胃がんに対する正しい知識を持ち、予防策を講じることが重要です。

かつて胃がんは高齢者に多い病気とされていました。しかし、近年では20代や30代といった若年層においても胃がんの発症率が上昇していることが報告されています。この背景には、食生活の変化、ストレスの増加、ピロリ菌感染の影響など、さまざまな要因が絡んでいると考えられます。特に、日本は世界的に見ても胃がんの発症率が高く、胃がんによる死亡率も依然として高い状態が続いています。そのため、若い世代であっても胃がんに対する正しい知識を持ち、予防策を講じることが重要です。

ライフスタイルの変化

若年層における胃がんの増加には、ライフスタイルの変化が大きく関与していると考えられています。特に、近年では外食の頻度が高まり、加工食品や高塩分の食事を摂取する機会が増えています。これらの食品は胃粘膜に負担をかけ、慢性的な炎症を引き起こす可能性があるため、長期間にわたる影響によってがんのリスクが高まるのです。また、ストレス社会の現代では、精神的な負担が自律神経の乱れを引き起こし、胃の機能を低下させることも指摘されています。ストレスによる胃酸分泌の異常が胃の粘膜を傷つけ、炎症や潰瘍を引き起こし、最終的に胃がんの発症につながることもあります。

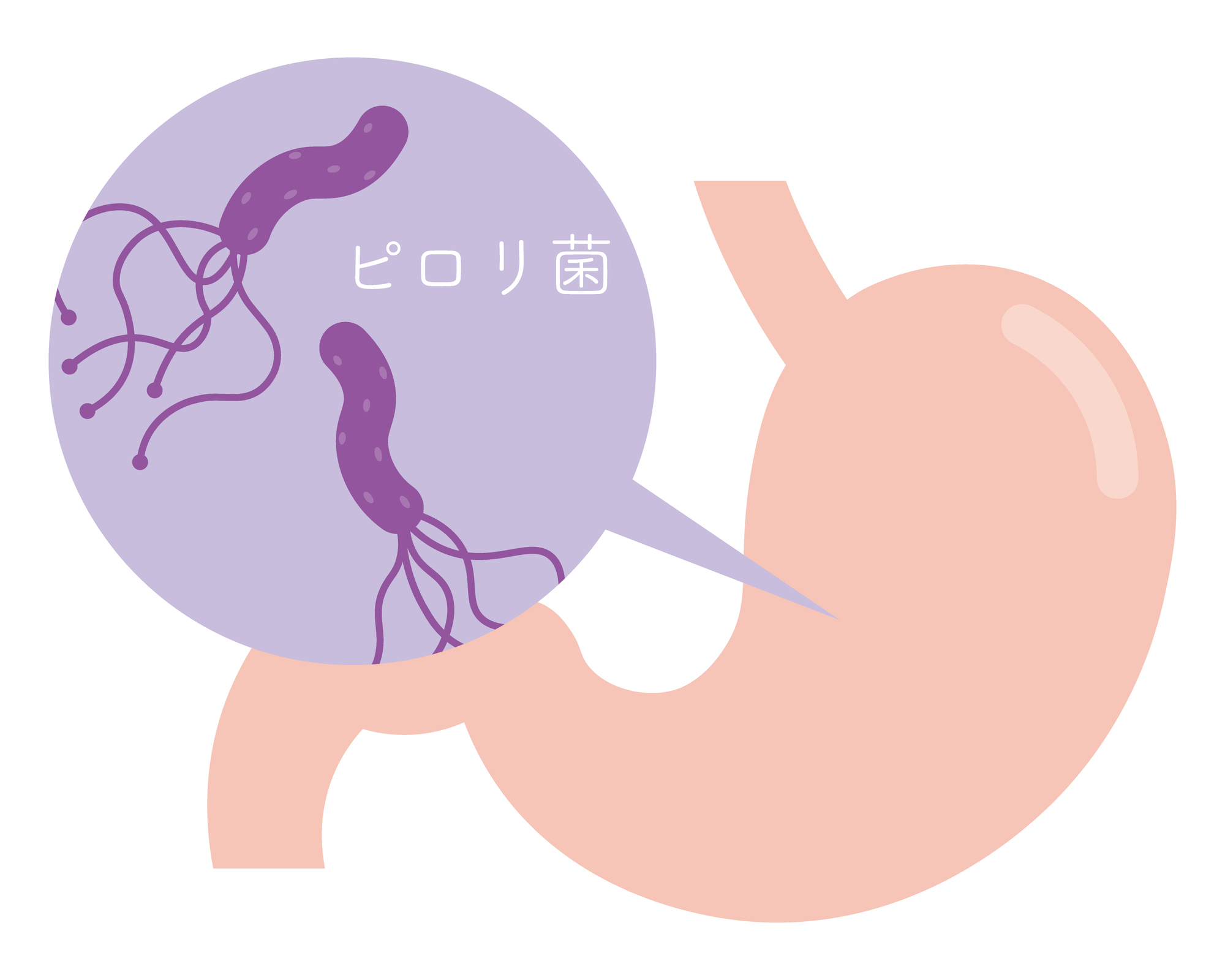

ピロリ菌感染

さらに、胃がんの大きなリスク要因として知られるのがピロリ菌感染です。ピロリ菌は幼少期に感染することが多く、日本では特に感染率が高いとされています。感染すると長期間にわたって胃の粘膜に炎症を引き起こし、萎縮性胃炎や胃潰瘍を発症させることがあります。この炎症が長く続くことで、胃の細胞ががん化しやすい状態になり、最終的に胃がんへと進行するリスクが高まるのです。

さらに、胃がんの大きなリスク要因として知られるのがピロリ菌感染です。ピロリ菌は幼少期に感染することが多く、日本では特に感染率が高いとされています。感染すると長期間にわたって胃の粘膜に炎症を引き起こし、萎縮性胃炎や胃潰瘍を発症させることがあります。この炎症が長く続くことで、胃の細胞ががん化しやすい状態になり、最終的に胃がんへと進行するリスクが高まるのです。

このように、若年層においても胃がんのリスクが決して低くないことが明らかになってきました。本記事では、若年層における胃がんの発症原因や予防法について詳しく解説し、具体的にどのような対策を講じるべきかを考えていきます。胃がんは早期発見・早期治療が可能な病気であり、定期的な検診や日々の生活習慣の改善によって予防することができます。若いからといって安心せず、今からできることをしっかりと実践していきましょう。

胃がんとは?基礎知識をおさらい

胃がんとは、胃の粘膜細胞ががん化し、異常な増殖をすることで発生する病気です。胃の内側を覆っている粘膜は、食べ物の消化を助けるために胃酸や消化酵素を分泌しています。しかし、ピロリ菌感染や塩分の高い食事、喫煙、ストレスなどの要因によって粘膜に炎症が続くと、細胞が異常増殖を始め、がん化することがあります。

胃がんとは、胃の粘膜細胞ががん化し、異常な増殖をすることで発生する病気です。胃の内側を覆っている粘膜は、食べ物の消化を助けるために胃酸や消化酵素を分泌しています。しかし、ピロリ菌感染や塩分の高い食事、喫煙、ストレスなどの要因によって粘膜に炎症が続くと、細胞が異常増殖を始め、がん化することがあります。

胃がんの種類

胃がんにはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして「腺がん」が挙げられます。腺がんは、胃の粘膜を構成する腺細胞ががん化するもので、日本の胃がんのほとんどがこのタイプです。また、若年層に多いとされる「スキルス胃がん」も注目すべきタイプです。スキルス胃がんは、がん細胞が胃の壁の内部に広がるため、初期段階では自覚症状がほとんどなく、発見されたときにはすでに進行しているケースが多いという特徴があります。そのため、特に家族に胃がんの既往歴がある人や、胃の不調を感じやすい人は注意が必要です。

胃がんにはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして「腺がん」が挙げられます。腺がんは、胃の粘膜を構成する腺細胞ががん化するもので、日本の胃がんのほとんどがこのタイプです。また、若年層に多いとされる「スキルス胃がん」も注目すべきタイプです。スキルス胃がんは、がん細胞が胃の壁の内部に広がるため、初期段階では自覚症状がほとんどなく、発見されたときにはすでに進行しているケースが多いという特徴があります。そのため、特に家族に胃がんの既往歴がある人や、胃の不調を感じやすい人は注意が必要です。

胃がんの進行度は「ステージ(病期)」によって分類され、ステージ1ではがんが粘膜層にとどまっているため、早期治療が可能です。しかし、ステージが進むにつれてがんは胃の深い層や周囲のリンパ節、さらには他の臓器へと転移する可能性が高まります。そのため、早期発見が非常に重要であり、症状がなくても定期的な胃の検査を受けることが推奨されています。

胃がんの初期症状

胃がんの初期症状としては、食欲不振、胃の不快感、軽い胃痛などが挙げられますが、これらの症状は他の消化器系の病気とも似ているため、見過ごされやすいのが現状です。特に若い人は「まだ大丈夫」と考え、症状があっても病院に行かないことが多いため、発見が遅れてしまうことも少なくありません。しかし、胃がんは早期に発見できれば治療の成功率が高い病気です。内視鏡検査(胃カメラ)やバリウム検査、ピロリ菌の有無を調べる検査などを定期的に受けることで、リスクを大幅に減らすことができます。

胃がんの初期症状としては、食欲不振、胃の不快感、軽い胃痛などが挙げられますが、これらの症状は他の消化器系の病気とも似ているため、見過ごされやすいのが現状です。特に若い人は「まだ大丈夫」と考え、症状があっても病院に行かないことが多いため、発見が遅れてしまうことも少なくありません。しかし、胃がんは早期に発見できれば治療の成功率が高い病気です。内視鏡検査(胃カメラ)やバリウム検査、ピロリ菌の有無を調べる検査などを定期的に受けることで、リスクを大幅に減らすことができます。

生活習慣の見直し

近年では、胃がんを引き起こすリスク要因がより詳しく研究されており、生活習慣の見直しが発症予防につながることがわかってきました。特に、食生活の改善や禁煙、適度な運動などが胃の健康を保つために有効であることが科学的に証明されています。また、ピロリ菌の除菌治療を受けることで胃がんの発症リスクを大幅に低下させることができるため、感染の有無を早めに確認し、必要に応じて治療を受けることが重要です。

近年では、胃がんを引き起こすリスク要因がより詳しく研究されており、生活習慣の見直しが発症予防につながることがわかってきました。特に、食生活の改善や禁煙、適度な運動などが胃の健康を保つために有効であることが科学的に証明されています。また、ピロリ菌の除菌治療を受けることで胃がんの発症リスクを大幅に低下させることができるため、感染の有無を早めに確認し、必要に応じて治療を受けることが重要です。

このように、胃がんは決して他人事ではなく、若年層でも注意すべき病気であることがわかります。

ピロリ菌と胃がんの関係

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の内部に生息する細菌であり、胃炎や胃潰瘍の原因となることで知られています。さらに、ピロリ菌は胃がんの発症リスクを高める最大の要因の一つとしても指摘されており、多くの研究によってその関連性が明らかになっています。実際、日本の胃がん患者の多くはピロリ菌に感染していることがわかっており、感染者は非感染者に比べて胃がんを発症する確率が5~6倍に上昇するともいわれています。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の内部に生息する細菌であり、胃炎や胃潰瘍の原因となることで知られています。さらに、ピロリ菌は胃がんの発症リスクを高める最大の要因の一つとしても指摘されており、多くの研究によってその関連性が明らかになっています。実際、日本の胃がん患者の多くはピロリ菌に感染していることがわかっており、感染者は非感染者に比べて胃がんを発症する確率が5~6倍に上昇するともいわれています。

ピロリ菌の感染経路

ピロリ菌は、通常は幼少期に感染するとされ、主に親子間の口移しや食器の共有などによって広がると考えられています。そのため、幼少期にピロリ菌に感染した人は長年にわたって胃の粘膜に炎症が続き、慢性的なダメージを受けることになります。長期間の炎症は胃粘膜を萎縮させ、やがて異常細胞の発生を促すことになります。この萎縮性胃炎の状態が進行すると、胃がんの前段階である「腸上皮化生」と呼ばれる状態が起こり、がん化するリスクが大幅に高まるのです。

ピロリ菌は、通常は幼少期に感染するとされ、主に親子間の口移しや食器の共有などによって広がると考えられています。そのため、幼少期にピロリ菌に感染した人は長年にわたって胃の粘膜に炎症が続き、慢性的なダメージを受けることになります。長期間の炎症は胃粘膜を萎縮させ、やがて異常細胞の発生を促すことになります。この萎縮性胃炎の状態が進行すると、胃がんの前段階である「腸上皮化生」と呼ばれる状態が起こり、がん化するリスクが大幅に高まるのです。

ピロリ菌の検査

ピロリ菌に感染しているかどうかは、血液検査・尿検査・便検査・尿素呼気試験などの方法で調べることができます。特に、ピロリ菌の除菌が推奨されるのは「ピロリ菌陽性の人」「慢性胃炎が確認された人」などです。除菌治療は、通常2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑える薬を1週間服用することで行われます。成功率は約80~90%と高く、一度除菌すれば胃がんの発症リスクを大幅に低下させることができます。しかし、すでに萎縮性胃炎が進行している場合は、ピロリ菌を除菌したとしても胃がんのリスクは完全にはゼロになりません。そのため、除菌後も定期的な胃の検査を受けることが重要です。

ピロリ菌に感染しているかどうかは、血液検査・尿検査・便検査・尿素呼気試験などの方法で調べることができます。特に、ピロリ菌の除菌が推奨されるのは「ピロリ菌陽性の人」「慢性胃炎が確認された人」などです。除菌治療は、通常2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑える薬を1週間服用することで行われます。成功率は約80~90%と高く、一度除菌すれば胃がんの発症リスクを大幅に低下させることができます。しかし、すでに萎縮性胃炎が進行している場合は、ピロリ菌を除菌したとしても胃がんのリスクは完全にはゼロになりません。そのため、除菌後も定期的な胃の検査を受けることが重要です。

塩分の過剰摂取とピロリ菌

また、ピロリ菌に感染している場合でも、すべての人が胃がんを発症するわけではありません。感染後の生活習慣や食生活によってリスクが大きく変わります。例えば、塩分の過剰摂取はピロリ菌による胃粘膜のダメージを加速させるため、塩分を控えることが重要です。また、野菜や果物に含まれるビタミンCには、胃の粘膜を保護する効果があるとされており、抗酸化作用によって胃がんの発症リスクを低下させる可能性があると考えられています。

また、ピロリ菌に感染している場合でも、すべての人が胃がんを発症するわけではありません。感染後の生活習慣や食生活によってリスクが大きく変わります。例えば、塩分の過剰摂取はピロリ菌による胃粘膜のダメージを加速させるため、塩分を控えることが重要です。また、野菜や果物に含まれるビタミンCには、胃の粘膜を保護する効果があるとされており、抗酸化作用によって胃がんの発症リスクを低下させる可能性があると考えられています。

ストレスとピロリ菌

さらに、ピロリ菌はストレスの影響を受けやすく、精神的な負担が大きいと胃の免疫機能が低下し、菌が活発化しやすくなります。ストレスが原因で胃痛や胃もたれを感じる人は多いですが、実はその背景にピロリ菌の活動が関係していることもあるのです。そのため、ストレス管理もまた、胃の健康を守るために欠かせない要素となります。

さらに、ピロリ菌はストレスの影響を受けやすく、精神的な負担が大きいと胃の免疫機能が低下し、菌が活発化しやすくなります。ストレスが原因で胃痛や胃もたれを感じる人は多いですが、実はその背景にピロリ菌の活動が関係していることもあるのです。そのため、ストレス管理もまた、胃の健康を守るために欠かせない要素となります。

胃がんの既往歴

このように、ピロリ菌と胃がんの関係は非常に密接であり、日本人の多くが感染していることを考えると、決して他人事ではありません。特に、家族に胃がんの既往歴がある人や、慢性的な胃の不調を感じている人は、早めにピロリ菌の検査を受け、必要に応じて除菌治療を行うことが重要です。胃がんは早期発見が難しい病気であるため、未然に防ぐための対策を講じることが何よりも大切です。

次の章では、胃がんを予防するために最も重要な「食生活」について詳しく解説していきます。特に、塩分の過剰摂取や食品添加物の影響、抗酸化食品の役割などを詳しく見ていきましょう。

食生活がもたらす胃がんリスク

胃がんの発症には、日々の食生活が大きく関与しています。特に、塩分の過剰摂取や加工食品の摂取が胃がんのリスクを高める要因となることが明らかになっています。日本人は世界的に見ても塩分摂取量が多く、味噌汁や漬物、干物、醤油などの塩分の多い食品を日常的に摂取する習慣があります。しかし、塩分の過剰摂取は胃粘膜を傷つけ、慢性的な炎症を引き起こすため、長期間続けることで胃がんのリスクを高めることが分かっています。特にピロリ菌に感染している人は、塩分の影響を受けやすく、胃粘膜が傷つきやすい状態にあるため、より慎重に食生活を見直す必要があります。

胃がんの発症には、日々の食生活が大きく関与しています。特に、塩分の過剰摂取や加工食品の摂取が胃がんのリスクを高める要因となることが明らかになっています。日本人は世界的に見ても塩分摂取量が多く、味噌汁や漬物、干物、醤油などの塩分の多い食品を日常的に摂取する習慣があります。しかし、塩分の過剰摂取は胃粘膜を傷つけ、慢性的な炎症を引き起こすため、長期間続けることで胃がんのリスクを高めることが分かっています。特にピロリ菌に感染している人は、塩分の影響を受けやすく、胃粘膜が傷つきやすい状態にあるため、より慎重に食生活を見直す必要があります。

加工食品・インスタント食品・ファストフード

また、加工食品やインスタント食品、ファストフードに含まれる食品添加物や保存料も胃の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの食品には、発がん性が指摘されている化学物質が含まれていることがあり、長期間摂取することで胃がんのリスクを高めると考えられています。例えば、加工肉には「亜硝酸ナトリウム」という添加物が含まれており、これが体内で「ニトロソアミン」という発がん性物質に変化することが知られています。そのため、加工食品の摂取を控え、新鮮な食材を使った食事を心がけることが重要です。

また、加工食品やインスタント食品、ファストフードに含まれる食品添加物や保存料も胃の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの食品には、発がん性が指摘されている化学物質が含まれていることがあり、長期間摂取することで胃がんのリスクを高めると考えられています。例えば、加工肉には「亜硝酸ナトリウム」という添加物が含まれており、これが体内で「ニトロソアミン」という発がん性物質に変化することが知られています。そのため、加工食品の摂取を控え、新鮮な食材を使った食事を心がけることが重要です。

野菜や果物

一方で、胃がんのリスクを低下させる食品も存在します。例えば、野菜や果物には抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンEが含まれており、これらの栄養素は胃の粘膜を保護し、がん細胞の発生を抑える働きをします。特に、ブロッコリーやキャベツなどのアブラナ科の野菜には「イソチオシアネート」と呼ばれる成分が含まれており、これがピロリ菌の活動を抑える効果があるとされています。また、緑茶に含まれる「カテキン」も抗酸化作用が強く、胃がんのリスクを低下させる可能性があると考えられています。

一方で、胃がんのリスクを低下させる食品も存在します。例えば、野菜や果物には抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンEが含まれており、これらの栄養素は胃の粘膜を保護し、がん細胞の発生を抑える働きをします。特に、ブロッコリーやキャベツなどのアブラナ科の野菜には「イソチオシアネート」と呼ばれる成分が含まれており、これがピロリ菌の活動を抑える効果があるとされています。また、緑茶に含まれる「カテキン」も抗酸化作用が強く、胃がんのリスクを低下させる可能性があると考えられています。

早食いや暴飲暴食

さらに、食事の摂取方法も胃の健康に影響を与えます。早食いや暴飲暴食は胃に大きな負担をかけるため、消化不良や胃の炎症を引き起こしやすくなります。特に、夜遅くに食事をとる習慣がある人は注意が必要です。就寝直前に食事をすると、胃が十分に消化を終えないまま睡眠に入ることになり、胃の負担が増加します。これが慢性的な胃の不調を引き起こし、最終的には胃がんのリスクを高める可能性があります。そのため、食事はできるだけ規則正しい時間にとり、ゆっくりとよく噛んで食べることが推奨されます。

さらに、食事の摂取方法も胃の健康に影響を与えます。早食いや暴飲暴食は胃に大きな負担をかけるため、消化不良や胃の炎症を引き起こしやすくなります。特に、夜遅くに食事をとる習慣がある人は注意が必要です。就寝直前に食事をすると、胃が十分に消化を終えないまま睡眠に入ることになり、胃の負担が増加します。これが慢性的な胃の不調を引き起こし、最終的には胃がんのリスクを高める可能性があります。そのため、食事はできるだけ規則正しい時間にとり、ゆっくりとよく噛んで食べることが推奨されます。

アルコールの過剰摂取

飲み物の選択も重要です。アルコールの過剰摂取は胃の粘膜を傷つけ、炎症を引き起こすため、胃がんのリスクを高める要因の一つとされています。特に、度数の高いアルコールを空腹時に飲むことは、胃粘膜に強い刺激を与えるため避けるべきです。逆に、適量の牛乳やヨーグルトなどの乳製品は胃の粘膜を保護する効果があるとされており、胃の健康維持に役立つと考えられています。

飲み物の選択も重要です。アルコールの過剰摂取は胃の粘膜を傷つけ、炎症を引き起こすため、胃がんのリスクを高める要因の一つとされています。特に、度数の高いアルコールを空腹時に飲むことは、胃粘膜に強い刺激を与えるため避けるべきです。逆に、適量の牛乳やヨーグルトなどの乳製品は胃の粘膜を保護する効果があるとされており、胃の健康維持に役立つと考えられています。

このように、食生活の内容や食習慣の違いが、胃がんのリスクを大きく左右します。高塩分・高脂肪の食事を避け、抗酸化作用のある食品を積極的に摂取し、規則正しい食事を心がけることで、胃の健康を守ることができます。次の章では、喫煙と胃がんの関連性について詳しく解説し、タバコが胃に与える影響について考えていきます。

喫煙と胃がんの関連性:なぜ若年層も注意すべきか

近年、若年層の喫煙率は減少傾向にあるものの、それでも一定数の若者が喫煙を続けています。特に、電子タバコや加熱式タバコの普及により、「従来のタバコよりも害が少ない」と考え、軽い気持ちで喫煙を始める若者が増えているのが現状です。しかし、たとえ電子タバコであっても有害物質が含まれており、長期的に見れば従来のタバコと同様に健康に悪影響を及ぼす可能性が高いのです。

近年、若年層の喫煙率は減少傾向にあるものの、それでも一定数の若者が喫煙を続けています。特に、電子タバコや加熱式タバコの普及により、「従来のタバコよりも害が少ない」と考え、軽い気持ちで喫煙を始める若者が増えているのが現状です。しかし、たとえ電子タバコであっても有害物質が含まれており、長期的に見れば従来のタバコと同様に健康に悪影響を及ぼす可能性が高いのです。

タバコと発がん性物質

タバコの煙には、約60種類以上の発がん性物質が含まれています。これらの有害物質は、体内に取り込まれると血流に乗って全身に巡り、特に胃の粘膜に強いダメージを与えます。喫煙が胃に与える影響の一つとして、「胃酸の分泌を増加させる」ことが挙げられます。胃酸が過剰に分泌されると、胃粘膜が炎症を起こしやすくなり、慢性的な胃炎へと進行することがあります。この状態が続くと、細胞ががん化しやすい環境が作られてしまうのです。

喫煙者の胃がんリスク

特に若い世代が喫煙を始めると、長期間にわたって胃粘膜にダメージが蓄積されるため、将来的に胃がんのリスクが大幅に上昇するという点が問題視されています。実際、喫煙者の胃がんリスクは非喫煙者に比べて約2~3倍高くなると報告されています。また、喫煙習慣がある人はピロリ菌感染率が高いことも知られており、ピロリ菌とタバコの相乗効果によって胃がんの発症リスクがさらに高まると考えられています。

ストレスとタバコ

さらに、若い世代においては、ストレス解消のためにタバコを吸うケースも少なくありません。現代の若者は、学業や就職活動、仕事のプレッシャーなど、多くのストレスを抱えています。そのストレスを紛らわすために喫煙することが習慣化すると、知らず知らずのうちに胃への負担が増してしまうのです。実際、ストレスと喫煙の組み合わせは最悪のパターンであり、胃酸の分泌異常を引き起こし、胃潰瘍や胃炎を悪化させる可能性があります。また、電子タバコや加熱式タバコは、従来のタバコに比べて胃がんリスクが低いと考えられがちですが、実際にはそうとは限りません。これらの製品にもニコチンやその他の有害化学物質が含まれており、長期的な健康被害についてはまだ十分に研究が進んでいないのが現状です。若いうちから電子タバコを利用していると、従来のタバコと同様に依存症になりやすく、最終的には胃がんのリスクを高める可能性があります。

禁煙と胃がんの予防

喫煙習慣を改善することは、胃がんの予防だけでなく、全身の健康維持にもつながります。特に、まだ若い世代であれば、禁煙をすることで胃粘膜のダメージを回復させることが可能です。喫煙を続けると時間が経つほどリスクが高まりますが、禁煙をすればするほど、胃がんのリスクを低減できることが分かっています。研究によると、禁煙して10年以上経過すると、非喫煙者とほぼ同じレベルまで胃がんリスクを下げることができるとされています。したがって、特に若い世代は「まだ大丈夫」と考えずに、できるだけ早い段階で禁煙を始めることが大切です。喫煙の影響はすぐには実感できませんが、10年後、20年後の健康を考えると、今すぐ禁煙をすることが最善の選択となるでしょう。

次の章では、ストレスと胃がんの関係について掘り下げ、なぜ若年層のストレス管理が重要なのかを詳しく解説していきます。

ストレスと胃がん:なぜ若者ほど影響を受けやすいのか

現代社会において、若い世代が抱えるストレスは非常に大きくなっています。受験勉強、就職活動、職場での人間関係、SNSでのプレッシャーなど、多くの要因が若年層の精神的負担を増やしています。特に、SNSの普及により「常に比較される環境」が生まれ、自己評価が低くなったり、不安を感じやすくなったりする若者が増えています。このようなストレスは、精神的な影響だけでなく、胃の健康にも大きなダメージを与えることが知られています。

現代社会において、若い世代が抱えるストレスは非常に大きくなっています。受験勉強、就職活動、職場での人間関係、SNSでのプレッシャーなど、多くの要因が若年層の精神的負担を増やしています。特に、SNSの普及により「常に比較される環境」が生まれ、自己評価が低くなったり、不安を感じやすくなったりする若者が増えています。このようなストレスは、精神的な影響だけでなく、胃の健康にも大きなダメージを与えることが知られています。

胃酸の分泌異常

ストレスが胃に与える影響として最も顕著なのが、「胃酸の分泌異常」です。通常、胃酸は食べ物の消化を助ける役割を持っていますが、強いストレスを受けるとそのバランスが崩れます。一部の人は胃酸の分泌が過剰になり、胃の粘膜を傷つけやすくなります。この状態が続くと、胃炎や胃潰瘍が発生し、やがてがん化する可能性が高まります。一方で、逆に胃酸の分泌が減少する人もおり、この場合は胃の消化機能が低下し、食べ物が胃に長く滞留することで胃に負担をかけることになります。

暴飲暴食

特に、ストレスが原因で暴飲暴食をしてしまう若者は要注意です。ストレスを感じると、人は本能的に食べることでリラックスしようとします。しかし、過剰に食べることで胃に負担がかかり、胃粘膜が傷つくリスクが高まります。また、ストレス解消のためにアルコールを飲む習慣がある人も注意が必要です。アルコールは胃の粘膜を刺激し、炎症を引き起こすため、長期間にわたって飲酒を続けると胃がんのリスクを大幅に高める可能性があります。

このように、ストレスは単なる精神的な問題ではなく、胃がんのリスクを高める大きな要因の一つです。特に、若い世代はストレスを溜め込みやすく、その影響が胃に現れやすいため、日頃からストレス管理を意識することが重要です。

胃がんの初期症状と見逃しやすいサイン:若い世代ほど要注意

初期症状の見逃し

若い世代において胃がんのリスクが増加しているにもかかわらず、早期発見が難しい理由の一つに「初期症状の見逃し」があります。胃がんの初期段階では自覚症状がほとんどないか、あったとしても一般的な胃の不調と区別がつきにくいため、多くの若者が「単なる胃もたれ」や「ストレスによる胃痛」と誤解し、放置してしまうケースが少なくありません。特に、忙しい生活を送る若者は、多少の不調があっても病院に行かずに市販の胃薬で済ませてしまうことが多いため、発見が遅れる傾向があります。

若い世代において胃がんのリスクが増加しているにもかかわらず、早期発見が難しい理由の一つに「初期症状の見逃し」があります。胃がんの初期段階では自覚症状がほとんどないか、あったとしても一般的な胃の不調と区別がつきにくいため、多くの若者が「単なる胃もたれ」や「ストレスによる胃痛」と誤解し、放置してしまうケースが少なくありません。特に、忙しい生活を送る若者は、多少の不調があっても病院に行かずに市販の胃薬で済ませてしまうことが多いため、発見が遅れる傾向があります。

胃の違和感や軽い痛み

胃がんの初期症状として最も多いのは、「胃の違和感」や「軽い痛み」です。しかし、これらの症状は胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎などの他の病気ともよく似ているため、見分けがつきにくいのが特徴です。特に、ピロリ菌に感染している人や、ストレスの多い生活を送っている人は、日常的に胃の不調を感じることが多いため、「またいつもの胃痛だろう」と思って放置してしまうことが多いのです。

胃がんの初期症状として最も多いのは、「胃の違和感」や「軽い痛み」です。しかし、これらの症状は胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎などの他の病気ともよく似ているため、見分けがつきにくいのが特徴です。特に、ピロリ菌に感染している人や、ストレスの多い生活を送っている人は、日常的に胃の不調を感じることが多いため、「またいつもの胃痛だろう」と思って放置してしまうことが多いのです。

食欲の低下

若年層において注意すべきサインの一つは、「食欲の低下」です。普段は普通に食べられるのに、最近になって食べる量が減った、すぐに満腹感を感じるようになったという場合は、胃の機能が低下している可能性があります。特に、食事の量を意識的に減らしているわけではないのに「以前よりも少し食べただけでお腹がいっぱいになる」と感じる場合、胃がんの初期症状の可能性もあるため注意が必要です。また、これに加えて「体重の減少」が見られる場合は、すぐに医療機関を受診するべきです。

若年層において注意すべきサインの一つは、「食欲の低下」です。普段は普通に食べられるのに、最近になって食べる量が減った、すぐに満腹感を感じるようになったという場合は、胃の機能が低下している可能性があります。特に、食事の量を意識的に減らしているわけではないのに「以前よりも少し食べただけでお腹がいっぱいになる」と感じる場合、胃がんの初期症状の可能性もあるため注意が必要です。また、これに加えて「体重の減少」が見られる場合は、すぐに医療機関を受診するべきです。

胃もたれ・胸やけ

もう一つ、若い世代が見逃しやすいのが「胃もたれ、胸やけ」です。脂っこい食事やアルコールの摂取後に胃もたれを感じるのはよくあることですが、特に食生活に変化がないのに頻繁に胃もたれを感じるようになった場合、胃の粘膜が異常をきたしている可能性があります。最近では、若い世代でも脂肪分の多い食事を摂る機会が増えており、それに伴って胃の不調を感じる人が増えています。しかし、もし胃の違和感が長期間続くようであれば、単なる消化不良ではなく、胃がんの初期症状である可能性も考えられます。

もう一つ、若い世代が見逃しやすいのが「胃もたれ、胸やけ」です。脂っこい食事やアルコールの摂取後に胃もたれを感じるのはよくあることですが、特に食生活に変化がないのに頻繁に胃もたれを感じるようになった場合、胃の粘膜が異常をきたしている可能性があります。最近では、若い世代でも脂肪分の多い食事を摂る機会が増えており、それに伴って胃の不調を感じる人が増えています。しかし、もし胃の違和感が長期間続くようであれば、単なる消化不良ではなく、胃がんの初期症状である可能性も考えられます。

黒色便(タール便)

また、「黒色便(タール便)」も重要なサインの一つです。通常、健康な状態では便の色は茶色ですが、胃がんによって胃粘膜が傷つき、出血が起こると、血液が胃酸と混ざることで黒くなります。これは、胃の内部での出血が起こっている可能性を示しているため、黒色の便が続く場合は、すぐに医師の診察を受けるべきです。特に、若年層ではこのような症状があっても「疲れのせい」「食事の影響」と考えてしまい、受診を後回しにしてしまうことが多いため注意が必要です。

また、「黒色便(タール便)」も重要なサインの一つです。通常、健康な状態では便の色は茶色ですが、胃がんによって胃粘膜が傷つき、出血が起こると、血液が胃酸と混ざることで黒くなります。これは、胃の内部での出血が起こっている可能性を示しているため、黒色の便が続く場合は、すぐに医師の診察を受けるべきです。特に、若年層ではこのような症状があっても「疲れのせい」「食事の影響」と考えてしまい、受診を後回しにしてしまうことが多いため注意が必要です。

吐き気・嘔吐

さらに、「吐き気、嘔吐」も見逃してはいけません。ストレスや食べ過ぎ、飲み過ぎによる一時的なものとは異なり、特に朝起きたときに吐き気を感じる、食後に頻繁に吐き気がする場合は、胃に異常が起こっている可能性があります。若い世代では、飲酒後の嘔吐を経験することがあるため、こうした症状を軽視しがちですが、長期間にわたって続く場合は胃の病気を疑うべきです。

さらに、「吐き気、嘔吐」も見逃してはいけません。ストレスや食べ過ぎ、飲み過ぎによる一時的なものとは異なり、特に朝起きたときに吐き気を感じる、食後に頻繁に吐き気がする場合は、胃に異常が起こっている可能性があります。若い世代では、飲酒後の嘔吐を経験することがあるため、こうした症状を軽視しがちですが、長期間にわたって続く場合は胃の病気を疑うべきです。

このように、胃がんの初期症状は他の胃の不調と非常によく似ているため、若い世代ほど「大したことない」と思って放置してしまう傾向があります。しかし、胃がんは早期発見ができれば比較的治療がしやすい病気です。特に、「食欲の低下」「体重減少」「黒色便」「長引く胃もたれ」「頻繁な吐き気」といった症状が続く場合は、すぐに病院で検査を受けることが重要です。次の章では、若い世代が受けるべき胃がんの検診について詳しく説明し、どのような検査を受けるべきかを解説していきます。

若年層が受けるべき検診・検査方法

胃がんの早期発見には定期的な検診が欠かせませんが、若い世代の多くは「まだ自分には関係ない」と考え、検査を受ける機会が少ないのが現状です。しかし、20代や30代でも胃がんを発症するリスクがあることを考えると、若年層こそ検査を積極的に受けるべきだと言えます。特に、家族に胃がんの既往歴がある人・ピロリ菌感染歴がある人がいる、長期間にわたって胃の不調を感じている人は、早めの検査を強く推奨します。

胃がんの早期発見には定期的な検診が欠かせませんが、若い世代の多くは「まだ自分には関係ない」と考え、検査を受ける機会が少ないのが現状です。しかし、20代や30代でも胃がんを発症するリスクがあることを考えると、若年層こそ検査を積極的に受けるべきだと言えます。特に、家族に胃がんの既往歴がある人・ピロリ菌感染歴がある人がいる、長期間にわたって胃の不調を感じている人は、早めの検査を強く推奨します。

胃がんを予防するための胃カメラ検査

当院では、胃癌かもとご不安な方に丁寧に診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。胃カメラ希望でご来院される場合にはWebにて直接胃カメラのご予約も可能となっております。24時間web予約が可能です。胃がんの検査方法にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのが「胃内視鏡検査(胃カメラ)」です。胃カメラは、細いカメラ付きのチューブを口または鼻から挿入し、胃の内部を直接観察する方法です。これにより、胃粘膜の炎症や異常、ポリープの有無を詳しく確認することができます。特に、スキルス胃がんのように進行が早いタイプの胃がんは、バリウム検査では見つかりにくいため、若い世代ほど胃カメラを受けることが重要です。

胃がんを予防するためのピロリ菌検査

また、ピロリ菌検査も非常に重要です。ピロリ菌に感染していると、将来的に胃がんを発症するリスクが大幅に高まるため、感染の有無を確認し、陽性の場合は早めに除菌治療を受けることが推奨されます。ピロリ菌検査は、血液検査、尿検査、便検査、尿素呼気試験などの方法で簡単に行うことができます。特に、家族に胃がん・ピロリ菌の既往歴がある場合は、早めに検査を受けることで将来的なリスクを大幅に低減できます。

また、ピロリ菌検査も非常に重要です。ピロリ菌に感染していると、将来的に胃がんを発症するリスクが大幅に高まるため、感染の有無を確認し、陽性の場合は早めに除菌治療を受けることが推奨されます。ピロリ菌検査は、血液検査、尿検査、便検査、尿素呼気試験などの方法で簡単に行うことができます。特に、家族に胃がん・ピロリ菌の既往歴がある場合は、早めに検査を受けることで将来的なリスクを大幅に低減できます。

ご予約はこちらから

当院では、胃癌かもとご不安な方に丁寧に診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。胃カメラ希望でご来院される場合にはWebにて直接胃カメラのご予約も可能となっております。24時間web予約が可能です。