「トイレに行ったら血が…」放置すると怖い病気の可能性も!?

院長 柏木 宏幸所属学会・資格

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本内科学会 内科認定医

- 日本消化器病学会 消化器病専門医

- 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医

- 一般社団法人日本病院総合診療医学会

認定病院総合診療医 - 難病指定医

- がん診療に関わる医師に対する緩和ケア 研修会 修了

- PEG・在宅医療研究会 修了証

- 出血の色でわかる病気の可能性

- 排便時の出血の主な原因とは?

- 痔と大腸がんの違いとは?

- 出血を伴う可能性があるその他の疾患

- 排便時の出血が見られたときの受診の目安

- 排便時の出血の検査方法とは?

- 排便時の出血を予防するためにできること

- 血が混じった便の種類とその意味

- 排便時の出血と貧血の関係

- ストレスと排便時の出血の関係

- 便潜血検査を定期的に受ける重要性

- ご予約はこちらから

トイレで排便をした際に便器やトイレットペーパーに血が付いているのを見て、不安になったことはありませんか? 一度だけの出血なら「たまたまかな」と思ってしまうかもしれませんが、何度も繰り返す場合は、体からの重要なサインである可能性があります。排便時の出血は、痔などの軽度な症状から、大腸がんや炎症性腸疾患などの重篤な病気まで、さまざまな原因が考えられます。「たかが出血」と放置してしまうと、病気が進行し、治療が困難になることもあります。特に、血の色や出血量、痛みの有無などによって、原因が異なることがあるため、注意深く観察することが重要です。

本記事では、トイレで出血が見られる原因と、それぞれの病気の特徴、受診の目安について詳しく解説していきます。

出血の色でわかる病気の可能性

排便時の出血は、その色によって原因が異なることがあります。血の色を確認することで、出血の発生部位を推測することができます。

鮮やかな赤色の血

鮮やかな赤色の血がトイレットペーパーや便器につく場合は、肛門や直腸の出口付近からの出血である可能性が高いです。これは、痔や肛門裂傷が原因となっていることが多く、比較的軽度な症状であることが多いですが、慢性的に続く場合は治療が必要となることもあります。

鮮やかな赤色の血がトイレットペーパーや便器につく場合は、肛門や直腸の出口付近からの出血である可能性が高いです。これは、痔や肛門裂傷が原因となっていることが多く、比較的軽度な症状であることが多いですが、慢性的に続く場合は治療が必要となることもあります。

暗赤色や黒っぽい血

一方で、暗赤色や黒っぽい血が便に混ざっている場合は、腸の奥の方、特に大腸や小腸、胃からの出血が考えられます。これらの出血は、ポリープや大腸がん、胃潰瘍などの重大な疾患が関係している可能性があるため、早急な診察が必要となります。

一方で、暗赤色や黒っぽい血が便に混ざっている場合は、腸の奥の方、特に大腸や小腸、胃からの出血が考えられます。これらの出血は、ポリープや大腸がん、胃潰瘍などの重大な疾患が関係している可能性があるため、早急な診察が必要となります。

このように、出血の色は病気の手がかりとなるため、自己判断せず、異変を感じたら医療機関を受診することが重要です。

排便時の出血の主な原因とは?

排便時の出血にはさまざまな原因がありますが、その中でも特に多いものを紹介します。

痔

最も一般的な原因の一つが痔です。痔にはいくつかの種類があり、特に「切れ痔(裂肛)」や「いぼ痔(内痔核・外痔核)」が出血を伴うことが多いです。切れ痔の場合、排便時に鋭い痛みを感じることが多く、出血は鮮やかな赤色をしていることが特徴です。いぼ痔の場合、進行すると排便時以外にも出血することがあり、悪化すると手術が必要になることもあります。

大腸ポリープ

大腸ポリープも出血の原因となることがあります。ポリープは良性のものが多いですが、中にはがん化するものもあり、放置すると大腸がんへ進行することがあるため、定期的な検査が推奨されます。

潰瘍性大腸炎やクローン病

潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患も排便時の出血の原因となります。これらの疾患は、腹痛や下痢を伴うことが多く、慢性的な腸の炎症が続くことで、腸の粘膜が傷つき出血することがあります。

このように、排便時の出血にはさまざまな原因が考えられるため、軽視せずに症状の経過を注意深く観察することが重要です。

痔と大腸がんの違いとは?

排便時の出血の原因として、最も多いのが痔ですが、大腸がんとの違いを正しく理解しておくことが重要です。

排便時の出血の原因として、最も多いのが痔ですが、大腸がんとの違いを正しく理解しておくことが重要です。

痔による出血

痔による出血は、基本的に排便時にのみ見られ、血の色は鮮やかな赤色であることが特徴です。また、便に血が混ざるというよりは、便の表面やトイレットペーパーに血が付着することが多く、排便後に痛みを伴うことが多いです。

痔による出血は、基本的に排便時にのみ見られ、血の色は鮮やかな赤色であることが特徴です。また、便に血が混ざるというよりは、便の表面やトイレットペーパーに血が付着することが多く、排便後に痛みを伴うことが多いです。

大腸がんの出血

大腸がんの出血は、便に血が混ざる形で現れることが多く、暗赤色や黒っぽい血が見られることがあります。特に、血が粘液と混ざっている場合は、がんによる出血の可能性が高くなります。また、体重減少や貧血、腹痛などの症状を伴うことが多いため、これらの症状がある場合は、早急に医療機関を受診する必要があります。

大腸がんの出血は、便に血が混ざる形で現れることが多く、暗赤色や黒っぽい血が見られることがあります。特に、血が粘液と混ざっている場合は、がんによる出血の可能性が高くなります。また、体重減少や貧血、腹痛などの症状を伴うことが多いため、これらの症状がある場合は、早急に医療機関を受診する必要があります。

痔と大腸がんの症状は似ている部分もありますが、出血の仕方やその他の症状をしっかりと見極め、適切な対応をすることが大切です。

出血を伴う可能性があるその他の疾患

排便時の出血は、痔や大腸がんだけでなく、さまざまな疾患によって引き起こされることがあります。

排便時の出血は、痔や大腸がんだけでなく、さまざまな疾患によって引き起こされることがあります。

虚血性腸炎

例えば、腸管の血管がもろくなる虚血性腸炎では、突発的な腹痛とともに血便が見られることがあります。この疾患は、腸の血流が一時的に低下することで発症し、比較的高齢者に多く見られます。

例えば、腸管の血管がもろくなる虚血性腸炎では、突発的な腹痛とともに血便が見られることがあります。この疾患は、腸の血流が一時的に低下することで発症し、比較的高齢者に多く見られます。

感染性腸炎

また、感染性腸炎も出血を伴うことがあります。細菌やウイルスによって引き起こされる腸炎では、激しい下痢や腹痛、発熱を伴うことが多く、便に血が混ざることがあります。特に、食中毒が原因となる場合は、急速に症状が悪化することもあるため、注意が必要です。

また、感染性腸炎も出血を伴うことがあります。細菌やウイルスによって引き起こされる腸炎では、激しい下痢や腹痛、発熱を伴うことが多く、便に血が混ざることがあります。特に、食中毒が原因となる場合は、急速に症状が悪化することもあるため、注意が必要です。

これらの疾患は、放置すると症状が悪化し、重篤な合併症を引き起こすこともあります。そのため、出血が繰り返し見られる場合や、腹痛や下痢を伴う場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

排便時の出血が見られたときの受診の目安

トイレで血が出ると、一時的なものかもしれないと様子を見る人も多いですが、出血の程度や頻度によっては早めに医療機関を受診することが重要です。特に以下のような症状がある場合は、すぐに専門医の診察を受けるべきです。

トイレで血が出ると、一時的なものかもしれないと様子を見る人も多いですが、出血の程度や頻度によっては早めに医療機関を受診することが重要です。特に以下のような症状がある場合は、すぐに専門医の診察を受けるべきです。

出血が何度も繰り返し見られる場合

出血が何度も繰り返し見られる場合は、病気が進行している可能性があります。痔による出血であっても、長期間にわたると貧血を引き起こすことがあり、体に大きな負担を与えることになります。また、一度の出血でも量が多い場合や、便器が真っ赤に染まるほどの出血があった場合は、深刻な疾患が関係している可能性が高いため、すぐに医師の診察を受けるべきです。

出血に加えて以下のような症状がある場合は、重大な病気の可能性があるため、早急な受診が必要です。

危険な症状

・腹痛や違和感が続く:腸の炎症や腫瘍が原因である可能性がある。

・腹痛や違和感が続く:腸の炎症や腫瘍が原因である可能性がある。

・体重が急激に減少している:消化器系のがんが進行している可能性がある。

・便の形が細くなったり変化している:腸内のポリープや腫瘍が影響している可能性があ・る。

・黒っぽい便が続く:胃や十二指腸など、上部消化管からの出血が疑われる。

このような症状がある場合は、自己判断せず、できるだけ早く医療機関で検査を受けるようにしてください。

排便時の出血の検査方法とは?

医療機関を受診すると、医師はまず問診を行い、出血の頻度や色、痛みの有無などを確認します。その後、必要に応じて以下のような検査が行われます。

直腸診

直腸診が基本的な検査として行われます。医師が指を使って直腸内の状態を確認し、痔や腫瘍の有無を調べます。この検査は比較的簡単に行うことができ、痔が原因であるかどうかの判断に役立ちます。必要に応じて肛門鏡で痔の有無や、直腸内を確認します。

直腸診が基本的な検査として行われます。医師が指を使って直腸内の状態を確認し、痔や腫瘍の有無を調べます。この検査は比較的簡単に行うことができ、痔が原因であるかどうかの判断に役立ちます。必要に応じて肛門鏡で痔の有無や、直腸内を確認します。

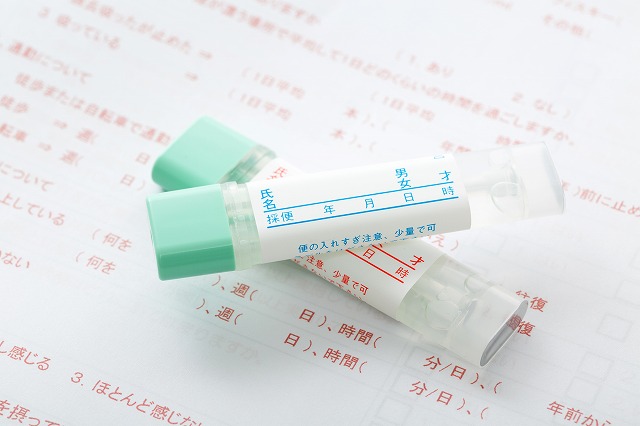

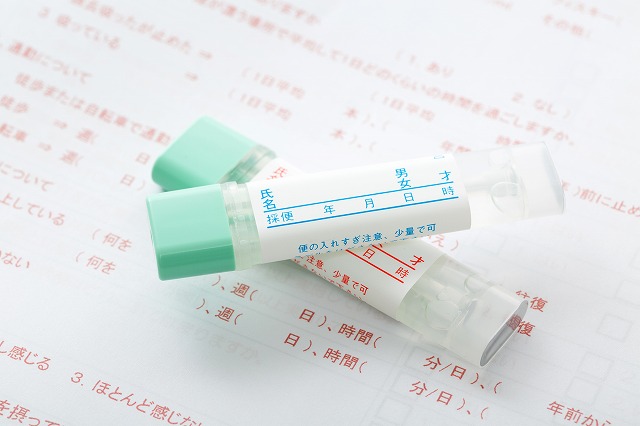

便潜血検査

便潜血検査が行われることがあります。これは、便の中に血液が混じっているかを調べる検査で、大腸がんの早期発見に役立ちます。目に見えない微量の出血がある場合でも検出することができること、簡易的にできることから、定期的な大腸がん検診で実施されることが多い検査です。

便潜血検査が行われることがあります。これは、便の中に血液が混じっているかを調べる検査で、大腸がんの早期発見に役立ちます。目に見えない微量の出血がある場合でも検出することができること、簡易的にできることから、定期的な大腸がん検診で実施されることが多い検査です。

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

より詳しい検査として大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が行われることがあります。この検査では、専用のカメラを使って大腸の内部を直接観察し、ポリープや炎症、がんの有無を調べます。内視鏡検査は早期の異常を発見できるため、大腸がんの予防や早期発見につながる重要な検査です。また、異常を認めた場合には検査中に生検(組織検査)を行ったり、大腸ポリープ切除術を行えるなど、確定診断や治療を行えることがメリットとなります。

より詳しい検査として大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が行われることがあります。この検査では、専用のカメラを使って大腸の内部を直接観察し、ポリープや炎症、がんの有無を調べます。内視鏡検査は早期の異常を発見できるため、大腸がんの予防や早期発見につながる重要な検査です。また、異常を認めた場合には検査中に生検(組織検査)を行ったり、大腸ポリープ切除術を行えるなど、確定診断や治療を行えることがメリットとなります。

胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)

黒い便や胃の不調がある場合は、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)が行われることもあります。この検査では、食道や胃、十二指腸の状態を確認し、潰瘍やがんの可能性を調べます。原因不明の下血では大腸と胃カメラ両方を行うこともあります。

黒い便や胃の不調がある場合は、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)が行われることもあります。この検査では、食道や胃、十二指腸の状態を確認し、潰瘍やがんの可能性を調べます。原因不明の下血では大腸と胃カメラ両方を行うこともあります。

このように、排便時の出血がある場合は、医師の診察、適切な検査を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。

排便時の出血を予防するためにできること

排便時の出血を防ぐためには、日常の生活習慣を見直すことが重要です。特に、便秘や下痢を防ぐことが、腸への負担を減らし、出血を予防するために効果的です。

食生活の改善

まず、食生活の改善が基本となります。食物繊維を豊富に含む食品を意識的に摂ることで、腸の動きをスムーズにし、排便をしやすくすることができます。野菜や果物、海藻、全粒穀物などをバランスよく取り入れることで、便の質を改善することができます。また、発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)を摂取することで、腸内環境を整えることができます。

まず、食生活の改善が基本となります。食物繊維を豊富に含む食品を意識的に摂ることで、腸の動きをスムーズにし、排便をしやすくすることができます。野菜や果物、海藻、全粒穀物などをバランスよく取り入れることで、便の質を改善することができます。また、発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)を摂取することで、腸内環境を整えることができます。

適度な運動

適度な運動を取り入れることも効果的です。特に、ウォーキングや軽いストレッチは腸の動きを活性化させ、便通を改善する助けとなります。運動不足が続くと腸の蠕動運動が弱まり、便秘になりやすくなるため、できるだけ日常的に体を動かす習慣をつけることが大切です。

適度な運動を取り入れることも効果的です。特に、ウォーキングや軽いストレッチは腸の動きを活性化させ、便通を改善する助けとなります。運動不足が続くと腸の蠕動運動が弱まり、便秘になりやすくなるため、できるだけ日常的に体を動かす習慣をつけることが大切です。

水分補給

水分補給をしっかり行うことも重要です。便が硬くなることを防ぐために、1日1.5〜2リットルの水をこまめに飲むようにしましょう。特に朝起きたときにコップ一杯の水を飲むと、腸が刺激され、スムーズな排便につながります。

水分補給をしっかり行うことも重要です。便が硬くなることを防ぐために、1日1.5〜2リットルの水をこまめに飲むようにしましょう。特に朝起きたときにコップ一杯の水を飲むと、腸が刺激され、スムーズな排便につながります。

ストレス管理

ストレス管理も大切なポイントです。ストレスが続くと自律神経が乱れ、腸の働きが低下することがあります。リラックスする時間を意識的に作り、趣味の時間を楽しむことも腸の健康を守るために役立ちます。

ストレス管理も大切なポイントです。ストレスが続くと自律神経が乱れ、腸の働きが低下することがあります。リラックスする時間を意識的に作り、趣味の時間を楽しむことも腸の健康を守るために役立ちます。

このように、日々の生活習慣を整えることで、排便時の出血を予防し、腸の健康を維持することができます。

血が混じった便の種類とその意味

排便時の血の混じり

排便時に血が混じる場合、その状態によって考えられる疾患が異なります。例えば、血が便の表面に付着している場合、肛門や直腸の近くで出血している可能性が高く、痔や肛門裂傷が原因であることが多いです。血が便に混ざり込んでいる場合は、大腸や小腸など消化管の奥の方で出血している可能性があります。特に、暗赤色や黒っぽい便が続く場合は、上部消化管(胃や十二指腸)からの出血が疑われるため、放置せずに医療機関を受診することが重要です。

排便時に血が混じる場合、その状態によって考えられる疾患が異なります。例えば、血が便の表面に付着している場合、肛門や直腸の近くで出血している可能性が高く、痔や肛門裂傷が原因であることが多いです。血が便に混ざり込んでいる場合は、大腸や小腸など消化管の奥の方で出血している可能性があります。特に、暗赤色や黒っぽい便が続く場合は、上部消化管(胃や十二指腸)からの出血が疑われるため、放置せずに医療機関を受診することが重要です。

血液に粘液が混ざっている場合

さらに、血液に粘液が混ざっている場合は、大腸の炎症や腫瘍の可能性があります。潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患では、腸の粘膜が炎症を起こし、血液とともに粘液が分泌されることがあります。また、大腸がんが進行すると、血液と粘液が混ざった便が見られることがあるため、このような症状がある場合は、早急に医師の診察を受けることが推奨されます。

さらに、血液に粘液が混ざっている場合は、大腸の炎症や腫瘍の可能性があります。潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患では、腸の粘膜が炎症を起こし、血液とともに粘液が分泌されることがあります。また、大腸がんが進行すると、血液と粘液が混ざった便が見られることがあるため、このような症状がある場合は、早急に医師の診察を受けることが推奨されます。

排便時の出血と貧血の関係

排便時の出血が続くと、貧血のリスクが高まることがあります。貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンが不足し、全身に十分な酸素を運ぶことができなくなる状態を指します。特に、大腸がんや慢性的な消化管出血が原因の場合、知らないうちに貧血が進行していることがあります。

排便時の出血が続くと、貧血のリスクが高まることがあります。貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンが不足し、全身に十分な酸素を運ぶことができなくなる状態を指します。特に、大腸がんや慢性的な消化管出血が原因の場合、知らないうちに貧血が進行していることがあります。

貧血

貧血になると、めまいや倦怠感、動悸、息切れなどの症状が現れることがあります。日常生活において疲れやすいと感じるようになったり、顔色が青白くなったりすることもあります。貧血の症状がある場合は、鉄分の補給を意識するとともに、出血の原因を特定するための検査を受けることが重要です。特に、女性は月経の影響もあるため、貧血を見逃しやすい傾向にありますが、排便時の出血が続く場合は、一度医師に相談することをおすすめします。

貧血になると、めまいや倦怠感、動悸、息切れなどの症状が現れることがあります。日常生活において疲れやすいと感じるようになったり、顔色が青白くなったりすることもあります。貧血の症状がある場合は、鉄分の補給を意識するとともに、出血の原因を特定するための検査を受けることが重要です。特に、女性は月経の影響もあるため、貧血を見逃しやすい傾向にありますが、排便時の出血が続く場合は、一度医師に相談することをおすすめします。

ストレスと排便時の出血の関係

ストレスは、腸の健康に大きな影響を与える要因の一つです。過度のストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、腸の働きが低下します。その結果、便秘や下痢を引き起こしやすくなり、排便時の出血が発生しやすくなります。便秘が続くと、硬い便が肛門を傷つけ、切れ痔の原因になります。また、下痢が続くと肛門が炎症を起こし、出血することがあります。

ストレスは、腸の健康に大きな影響を与える要因の一つです。過度のストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、腸の働きが低下します。その結果、便秘や下痢を引き起こしやすくなり、排便時の出血が発生しやすくなります。便秘が続くと、硬い便が肛門を傷つけ、切れ痔の原因になります。また、下痢が続くと肛門が炎症を起こし、出血することがあります。

過敏性腸症候群(IBS)

過敏性腸症候群(IBS)など、ストレスによって腸の機能が異常をきたす疾患もあります。IBSの症状が悪化すると、便に血が混じることがあり、不安を感じる人も少なくありません。ストレスを管理するためには、適度な運動やリラクゼーションを取り入れることが有効です。深呼吸や瞑想、趣味の時間を持つことで、自律神経のバランスを整えることができます。また、睡眠不足もストレスの原因となるため、規則正しい生活を心がけることが大切です。

便潜血検査を定期的に受ける重要性

便潜血検査は、便の中に微量な血液が含まれているかを調べる検査で、大腸がんの早期発見に役立ちます。目に見える出血がなくても、腸の粘膜が傷ついていたり、ポリープが出血していたりすることがあります。定期的に便潜血検査を受けることで、こうした異常を早期に発見し、適切な対応を取ることができます。

便潜血検査は、便の中に微量な血液が含まれているかを調べる検査で、大腸がんの早期発見に役立ちます。目に見える出血がなくても、腸の粘膜が傷ついていたり、ポリープが出血していたりすることがあります。定期的に便潜血検査を受けることで、こうした異常を早期に発見し、適切な対応を取ることができます。

大腸がんのリスク

特に40歳以上の人は、大腸がんのリスクが高まるため、年に1回の便潜血検査を受けることが推奨されています。また、家族に大腸がんの既往歴がある場合は、より早い段階での検査を検討することが望ましいです。便潜血検査で陽性反応が出た場合は、大腸内視鏡検査を受けることが必要になります。

大腸内視鏡検査のすすめ

このように、便潜血検査は簡単に受けられる検査でありながら、大腸の健康を守るために非常に有効な手段です。定期的な検査を習慣化し、腸の異常を早期に発見することが重要です。ただし、100%の検査ではないことから、大腸内視鏡検査などの他の検査と組み合わせることで、より大腸疾患の早期発見に繋げることができます。

ご予約はこちらから

当院では、血便でお悩みの方に丁寧に診察と検査を行います。場合によっては、内視鏡検査のご提案もいたします。まずは、外来のご予約のうえご来院ください。胃カメラや大腸カメラを希望される場合にはWebにて胃・大腸カメラを直接ご予約頂くことも可能となっております。いずれも24時間web予約が可能です。